Взаимосвязь воспитания, обучения и развития личности. Развитие личности в процессе обучения

Говоря описательно, воспитание в развитии личности выступает важным фактором наряду с наследственностью и средой. Оно обеспечивает социализацию личности, программирует параметры ее развития с учетом многогранности воздействия различных факторов. Воспитание -- это спланированный, долгосрочный процесс специально организованной жизни детей в условиях обучения и воспитания. Ему присущи такие функции:

- - диагностика природных задатков, теоретическая разработка и практическое создание условий их проявления и развития;

- - организация учебно-воспитательной деятельности детей;

- - использование положительных факторов в развитии качеств личности;

- - содержания воспитания, средств и условий социальной среды;

- - воздействие на социальные условия, устранение и преобразование (по возможности) негативных средовых влияний;

- - формирование специальных способностей, обеспечивающих приложение сил в разных сферах деятельности: научной, профессиональной, творческо-эстетической, конструктивно-технической и т.д.

”Целостность человека, обладающего единой социальной сущностью и наряду с этим наделенного природными силами живого чувственного существа, основана на диалектике взаимодействия социального и биологического”. Воспитание не может изменить унаследованных физических данных, врожденный тип нервной деятельности, изменить состояние географической, социальной, домашней или других сред. Но оно может оказать формирующее влияние на развитие путем специальной тренировки и упражнений (спортивные достижения, укрепление здоровья, совершенствование процессов возбуждения и торможения, т.е. гибкости и подвижности нервных процессов), внести определяющий корректив в устойчивость природных наследственных особенностей.

Только под влиянием научно обоснованного воспитания и создании соответствующих условий, учете особенностей нервной системы ребенка, обеспечении развития всех его органов, учете его потенциальных возможностей и включении в соответствующие виды деятельности индивидуальные природные задатки могут перерасти в способности.

При организации воспитания педагогам следует помнить, что разные виды деятельности оказывают различное влияние на развитие тех или иных способностей человека в разные его возрастные периоды. Развитие личности находится в зависимости от ведущего вида деятельности.

Порождаемые деятельностью новые потребности и наличные возможности их удовлетворения создают ряд последующих противоречий. Они выступают движущей силой развития личности. Такие противоречия возникают между возрастными физическими и духовными возможностями и старыми формами взаимоотношений, между сознанием и поведением, между новыми потребностями и прежними возможностями, между имеющимися способностями и потребностями более высокого уровня развития и т.д.

Подлинные достижения человека накапливаются не только вне его, в тех или иных порожденных им объектах, но и в нем самом. Создавая что-нибудь значительное, человек и сам растет; в творческих, добродетельных делах важнейший источник его роста. “Способности человека -- это снаряжение, которое выковывается не без его участия”. Воспитание и деятельность создают основу для проявления и развития природных задатков и способностей. Практикой доказано, что целенаправленное воспитание обеспечивает развитие особых задатков, инициирует духовные и физические силы. Это подтверждают успехи педагогов-новаторов, практика нейролингвистического программирования (НЛП). Неправильное воспитание способно деструктурировать уже развитое в человеке, а отсутствие подобающих условий-- вовсе остановить развитие даже особо одаренных личностей. Подводя читателя к пониманию роли воспитания и деятельности в развитии способностей, отметим необходимость формирования таких способностей, как трудолюбие и высокая работоспособность. Многие известные гении человечества утверждают, что всеми своими успехами они обязаны тяжелому труду и упорству в достижении намеченных целей и только на 10 % -- своим способностям и склонностям.

Организуя воспитание, видимо, следует исходить из идей Л.C. Выготского о двух взаимосвязанных зонах развития: актуального и ближайшего, учитывать их индивидуальные возможности и адекватность требований, развитость мотивационной сферы воспитуемых.

Важнейшие закономерности и факторы развития и формирования личности можно рассматривать как внешние и внутренние. К внешним относятся совокупное влияние вышеназванных сред и воспитания. К внутренним факторам -- природные потребности и влечения, потребности в общении, альтруизме, доминировании, агрессивности и специфические социальные потребности -- духовные, творческие потребности, нравственно-ценностные, потребности в самосовершенствовании, интересы, убеждения, чувства и переживания и т.д., возникающие под воздействием среды и воспитания. В результате комплексного взаимодействия этих факторов происходит развитие и формирование личности. В процессе развития сложно найти период равномерного влияния всех факторов. Как правило, наблюдается поочередное или групповое их преобладание.

До сих пор в педагогике обоснованно утверждается решающее влияние воспитания на развитие и формирование личности через стимулирование внутренней активности (двигательной, познавательной активности общения) и активности своего совершенствования, саморазвития. Иными словами, это формирование мотивации.

С.Л. Рубинштейн отмечал, что все в развитии личности в определенной степени внешне обусловлено, но не вытекает прямо из внешних условий. В этом плане созвучна и позиция Р.С. Немова: “Человек в своих психологических качествах и формах поведения представляется социально-природным существом, частично похожим, частично отличным от животных. В жизни его природное и социальное начала сосуществуют, сочетаются, иногда конкурируют друг с другом. В понимании подлинной детерминации человеческого поведения необходимо, вероятно, принимать в расчет и то и другое.

До сих пор в своих политических, экономических, психологических и педагогических представлениях о человеке мы по преимуществу учитывали социальное начало, а человек, как показала жизненная практика, даже в относительно спокойные времена истории не переставал быть отчасти животным, т.е. биологическим существом не только в смысле органических потребностей, но и в своем поведении. Основная научная ошибка марксистско-ленинского учения в понимании природы человека состояла, вероятно, в том, что в социальных планах переустройства общества в расчет принималось только высшее, духовное начало в человеке и игнорировалось его животное происхождение”.

Внешние факторы формирования личности, проявляясь через сильное биологическое начало (имеем в виду и изначальную духовную субстанцию), обеспечивают развитие, совершенствование. Наверно, не всегда в достаточной степени биологическое в человеке подчиняется внешним факторам развития. Видимо, некоторый генетический атавизм имеет место в биологическом развитии. Педагогическая практика знает немало примеров, когда великолепные условия жизни и воспитания не давали положительных результатов, или, с другой стороны, в тяжелейших семейных, социальных, бытовых условиях, в условиях голода и лишений (годы войн), но при правильной организации воспитательной работы, создании воспитательной среды достигались высокие позитивные результаты развития и формирования личности. Педагогический опыт А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, В.Ф. Шаталова, Ш.А. Амонашвили показывает, что в первую очередь формирует личность система отношений, складывающаяся у личности со средой и окружающими ее людьми, создаваемая родителями и педагогами,взрослыми.

Развитие ребенка происходит в условиях многообразных отношений положительного и отрицательного характера. Система педагогически обоснованных воспитательных отношений формирует характер личности, ценностные ориентации, идеалы, представления, мировоззрение, чувственно-эмоциональную сферу. Однако не всегда ребенок удовлетворен правильно организованной системой отношений. Она для него не актуализируется в жизненно необходимую. Формируя многообразие отношений к реальности, она иногда не учитывает внутреннее “Я” индивидуальности, психическое развитие и условия физического развития, скрытую внутреннюю позицию воспитуемого. Высокий результат развития и формирования достигается, если воспитательная система в лице педагога обеспечивает тонкое психолого-педагогическое влияние в контексте единомыслия с ребенком, обеспечивает гармонию складывающихся многообразных отношений, уводит его в мир духовной деятельности и ценностей, инициирует его духовную энергию, обеспечивает развитие мотивов и потребностей.

Но, в то же время, анализируя закономерности воспитания как общепланетарного явления, хотелось бы отметить и то, что осознанное отношение к своему совершенствованию и предназначению на Земле -- это, пожалуй, основное объективное условие продолжения и сохранения жизни. И в этом смысле воспитание -- явление, взращенное и сохраненное в генетическом коде человечества.

Важным фактором в развитии выступает личность самого ученика (или человека вообще) как саморегулирующей, самодвижущей, саморазвивающейся, самовоспитывающейся персоны.

Активность личности человека видится в двух аспектах: чисто физическая и психическая. Эти два вида активности могут в отдельном человеке проявляться во множестве комбинаций: высокая физическая активность и низкая психическая; высокая психическая и низкая физическая; средняя активность та и другая; низкая активность та и другая и т.п.

На человека оказывает влияние ряд факторов, обусловливающих его активность. Первым из них выступает его наследственность, определяющая его атомно-физиологическую и психическую организацию. Вторым фактором выступают средовые условия. И третий фактор -- это воспитание в широком смысле слова. Оно может оказать влияние на развитие физической и психической активности через систему специально организованного обучения и собственно воспитания. Для школьников -- это воспитание, развитие познавательного интереса к учению, формирование мотивации учения, развитие мыслительной активности, развитие системы ценностных ориентации, духовных идеалов, духовных и материальных потребностей.

Функция воспитания в данном случае будет сводиться к развитию («запуску») в ребенке механизмов саморегуляции, самодвижения, саморазвития. Во многом -- человек творец самого себя. При том, что определенная программа индивидуального развития заложена уже на генетическом уровне (в том числе физическая и психическая предрасположенность), за человеком остается право развивать себя.

Не отрицая первостепенной роли воспитания в развитии личности, хочется заметить, что не все люди поддаются апробированным в обществе развивающим и формирующим воздействиям. Одновременное комплексное влияние на развитие личности положительных и отрицательных (прежде всего социального происхождения) факторов расширяет диапазон мутаций психических новообразований, угрожающих здоровью отдельно взятого человека, нации, государства, планеты. Происходит замена духовных ценностей чувственными и материальными, растет число наркоманов, садистов и маньяков разной направленности, представителей сект, готовых к уничтожению чуть ли не всего человечества ради своей идеи, людей с суицидальным поведением, психопатов (людей, не способных идти ни на какие компромиссы), “когда созданный людьми мир вещей начинает превалировать над миром человеческих ценностей”. Видимо, обществу нужны новые теории и концепции, диалектическая переоценка уже имеющихся социальных и социально-психологических ресурсов, обеспечивающих в современных условиях развитие и формирование личности, способной к саморазвитию и самосохранению, как особого биологического вида на Земле.

«Воспитание личности учащегося в процессе обучения»Задачи обучения не сводятся только к сообщению знаний и выработке навыков чтения, письма, счета. Еще К.Д. Ушинский рассматривал учение как «могущественный орган воспитания». «Каждый класс,- писал он,- начиная с самого младшего, должен иметь свое миросозерцание, доступное возрасту учеников. С каждым годом это миросозерцание должно углубляться, расширяться и пополняться».

Воспитательное влияние на детей оказывают не какие-то «воспитательные моменты», а все обучение в целом – его содержание, методы, организационные формы, личные качества учителя, микроклимат на уроках. Существует закономерная связь между обучением и воспитанием: обучающая деятельность преподавателя преимущественно носит воспитывающий характер. Воспитательное воздействие его зависит от ряда условий, в которых протекает педагогический процесс.

Существует зависимость между взаимодействием учителя и ученика и результатом обучения. Обучение не может состояться, если нет взаимообусловленной деятельности участников процесса обучения, отсутствует их единство. Частным, более конкретным проявлением этой закономерности является связь между активностью ученика и результатами учения: чем интенсивнее, сознательнее учебно-познавательная деятельность школьника, тем выше качество обучения. Частное выражение этой закономерности состоит в соответствии целей учителя и учеников, при рассогласовании целей эффективность обучения значительно снижается. Если педагог правильно выберет задачи, содержание, методы стимулирования, организации педагогического процесса, учтет имеющиеся условия и примет меры к их возможному улучшению, то будут достигнуты прочные, осознанные и действенные результаты. Место воспитания в процессе обучения отражено и в задачах педагогического процесса, которым педагоги уделяют особое внимание. Эти задачи обуславливаются целями образования и воспитания, условиями среды, уровнем развития науки, характером освоенных обществом средств и способов и, конечно, самой практикой, опытом обучения.

Единство воспитания и образования всегда лежало, и будет лежать в основе всей работы педагога. Образование направлено на формирование общей культуры человека, происходит развитие индивида, приобретающего социальный опыт, формирующего комплекс необходимых знаний, духовных способностей. Рассматривая образование и воспитание как единый процесс, необходимо выделить специфику этих двух социально-педагогических явлений. Приобретая знания, человек развивается. Развиваясь, он стремится к расширению сфер своей деятельности и общения, которые, в свою очередь, требуют новых знаний и умений. Первоначальные представления об окружающем мире формируется у детей еще в дошкольном возрасте. В начальных классах продолжается обогащение сознания детей достоверными знаниями о жизни природы и общества. Учащиеся должны не только учиться различать и правильно называть предметы и явления, описывать их свойства, но и подмечать, как и отчего они изменяются, обнаруживать связи между явлениями, выяснять причины изменений. Очень важно, чтобы дети получали эти знания о мире не только из учебников и из слов учителя, но и путем непосредственного соприкосновения с предметами, с явлениями, практического воздействия на них в процессе труда. Трудовой опыт лучше всяких слов убеждает учеников в том, что природа, мир существуют независимо от нас. Так, в процессе учения и труда у детей постепенно накапливается множество ярких впечатлений, на основе которых складываются важные мировоззренческие обобщения: все в мире изменяется, развивается, одни явления связаны с другими, каждое явление, событие имеет свои естественные причины; в природе нет никаких сверхъестественных сил; человек, познавая природу, заставляет ее служить своим целям, но при этом заботится об ее охране, о разумном использовании и приумножении ее богатств.

Основным содержательным элементом литературы как учебного предмета являются произведения художественного слова. На занятиях по литературе ребенок совершенствует навыки чтения, учится анализу эстетического освоения литературных произведений, усваивает их идейно-нравственное содержание. Одновременно он развивает свои воображение, чувства, мышление, речь. Главная цель изучения литературы - идейно-нравственное и эстетическое воспитание детской личности. Развитие навыков чтения, способности эстетического восприятия, аналитического и критического мышления - решающие средства наиболее эффективного достижения воспитательной цели. История литературы, литературоведение существенно расширяют кругозор школьников, обогащают эрудицию, учат ориентироваться в современном литературном процессе.

Все учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими средствами решают задачи эстетического воспитания. В этом процессе своеобразна и ничем не заменима роль географии, математики, обществоведения, истории, биологии, труда, физкультуры. Среди них предметы художественного цикла: литература, музыка, изобразительное искусство. Они имеют своей главной целью всестороннее развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников, объединяют в себе элементы искусства, науки и навыки практической деятельности. Литература как обобщающий, собирательный учебный предмет включает в себя искусство художественного слова, историю литературы, науку о литературе - литературоведение и навыки литературной художественно-творческой деятельности.

Музыка (музыка и пение) как предмет обеспечивает восприятие и изучение школьниками музыкальных произведений; истории, теории музыки и музыковедения, а также приобретение простейших навыков исполнительства: пения и игры на музыкальных инструментах. Изобразительное искусство как комплексный предмет знакомит учащихся с художественными произведениями; элементами искусствознания, теорией изобразительной деятельности; способствует формированию навыков практического изображения, изобразительной грамоты и творческого .

В содержание предмета «изобразительное искусство» включено: восприятие и изучение произведений изобразительного искусства; освоение изобразительной грамоты и развитие художественно-творческого отношения к действительности: детское художественное мышление и творчество. Изобразительное искусство отображает жизнь, запечатлевает в ярких художественных образах ее наиболее типичные и выдающиеся явления. Художественное полотно заставляет переживать глубокие эстетические чувства прекрасного и трагического, возвышенного и комического. Оно духовно обогащает ребенка, учит проникновению в эстетическую, нравственную и социальную сущность реальной действительности.

На занятиях по рисованию школьники овладевают навыками грамотного изображения, познают законы художественно-изобразительного "творчества, развивают свои творческие духовные силы. Они приобретают умение подходить с художественно-творческой мерой к любому делу, оценивать сделанное с позиций общественных идеалов, видеть единство художественной формы и идейного содержания. Творческая изобразительная деятельность развивает умение видеть, наблюдать, дифференцировать, анализировать и классифицировать эстетические явления действительности. Она формирует эстетическое чувство, духовную потребность, умение любоваться красотой реальной действительности и произведений искусства. Ребенок в большей или меньшей степени становится художником с развитым зрительным анализатором и свойствами, умением творчески и эстетически подходить к решению жизненных задач.

Чтобы учащиеся могли полнее удовлетворить свои индивидуальные запросы, интересы и потребности, расширить и углубить свое художественное образование, в школе предусмотрены факультативные занятия, кружки, студии, объединения по литературе, музыке, изобразительному искусству, театру и кино.

Охарактеризовать отличия процессов обучения и воспитания не столь просто, так как в реальном педагогическом процессе прежде всего бросается в глаза их общность: процесс обучения осуществляет функцию воспитания, а процесс воспитания не возможен без обучения воспитуемых определенным нормам, правилам поведения, деятельности, общения и пр. Вот почему при сравнении этих процессов надо обязательно опираться на весьма важный методологический принцип выделения доминирующих функций обучения и воспитания.

В целостном педагогическом процессе отчетливо проявляется специфика форм обучения и воспитания. Если в обучении используют преимущественно уроки, практикумы, трудовые занятия и т. д., то в воспитательном процессе - воспитательные мероприятия коллективного характера, общественную деятельность, общественно полезный труд, индивидуальные воспитательные влияния.

В учебном процессе ведущая роль принадлежит учителю, который опирается в своей работе на ученический коллектив в целях стимулирования ответственности, дисциплинированности, интереса к учению. В воспитании (при его умелой постановке) доминирующее значение имеет коллектив, его актив, которые направляются влияниями учителей, воспитателей.

Литература.

Скаткин М.Н. «Совершенствовать воспитание в процессе обучения»- 1986г.

Скаткин М.Н.

«Дидактика средней школы»– М., 1982г.

Краевский В.В., Лернер И.Я. «Теоретические основы процесса обучения в школе» – М. 1989г

Харламов И.Ф. «Как активизировать учение школьников». – М., 1975г.

Бабанский Ю.К. «Оптимизация процесса обучения»–М.,1977г.

Давыдов В.В. «Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и экспериментального психологического исследования». – М., 1986.

Сластенин В.А. «Методика воспитательной работы» - М., 2002г.

Кукушин В.С. « Теория и методика воспитательной работы» - 2002г.

Развитие личности как педагогическая проблема

Одной из сложных и ключевых проблем педагогической теории и практики является проблема личности и ее развития. Педагогика изучает и выявляет наиболее эффективные условия для гармоничного развития личности в процессе обучения и воспитания. Основными составляющими развития выступают социальное, культурное, интеллектуальное, физическое и профессиональное развитие, развитие способностей (творческих, организаторских, управленческих, педагогических и пр.), соответствующих познавательных, деловых, волевых, физических и профессиональных качеств. Интегральным показателем развития выступает развитость личности. Развитие и развитость - процесс и результат степени реализации своих возможностей человеком.

Основные функции личности - творческое освоение общественного опыта и включение человека в систему общественных отношений. Личность существует, проявляется и формируется в деятельности и общении.

В современных условиях уже трудно представить себе приобщение человека к жизни без специально организованного обучения и воспитания. Именно воспитание выступает в качестве важнейшего средства, с помощью которого реализуется социальная программа развития личности, ее задатков и способностей. Таким образом, наряду со средой и биологическими задатками воспитание выступает как третий существенный фактор развития и формирования личности.

Современная отечественная педагогика стоит на точке зрения диалектической взаимосвязи обучения и развития личности: вне обучения не может быть полноценного развития личности. Учение как деятельность имеет место там, где действия человека управляются сознательной целью усвоить определенные знания, навыки, умения. Главным результатом учебной деятельности в собственном смысле слова является формирование у учащегося теоретического сознания и мышления. Именно от сформированности теоретического мышления зависит характер всех приобретенных в ходе дальнейшего обучения знаний. Деятельность учения есть самоизменение, саморазвитие субъекта, превращение его из невладеющего определенными знаниями, умениями, навыками во владеющего ими. Психологическим содержанием, предметом учебной деятельности является усвоение знаний, овладение обобщенными способами действий, в процессе чего развивается сам обучающийся.

Продуктом учебной деятельности является внутренние новообразования психики и деятельности в мотивационном, ценностном и смысловом планах, формирование знания и умения применять их для решения разнообразных практических задач.

Внешнюю структуру учебной деятельности составляют следующие элементы:

- 1) мотивация;

- 2) учебные задачи в определенных ситуациях в различной форме заданий;

- 3) учебные действия;

- 4) контроль, переходящий в самоконтроль;

- 5) оценка, переходящая в самооценку.

По мере выполнения учебных задач происходит изменение самого учащегося. Учебная задача выступает как система информации о каком-то объекте, в котором четко определена лишь часть сведений, а остальная - неизвестна. Ее и требуется найти, используя имеющиеся знания и алгоритмы решения в сочетании с самостоятельными догадками и поисками оптимальных способов решения.

Учебная деятельность как целое включает в себя ряд специфических действий и операций разного уровня: исполнительные учебные действия и контрольные действия. Наряду с мыслительными, в учебных действиях реализуются перцептивные и мнемические действия и операции, репродуктивные (исполнительские, шаблонные) и продуктивные (направленные на создание нового) действия.

Проблема развития и воспитания личности - один их наиболее актуальных социальных аспектов общественной жизни и всегда требует глубокого научного обоснования психологической сути факторов этого процесса.

В психологических теориях можно выделить два направления, которые по-разному рассматривают источники психического развития ребенка, - это биологические и социальные направления.

Биогенетическая концепция развития. Эта концепция считает, что ведущей в развитии человека является наследственность, которая определяет все особенности развития личности. Американский ученый Э. Торндайк утверждает, например, что все духовные качества личности, ее сознание - это такие же дары природы, как и наши глаза, уши, пальцы и другие органы нашего тела. Все это наследственно дается человеку и механически воплощается в нем после зачатия и рождения. Американский педагог Джон Дьюи считает, что человек рождается даже с готовыми моральными качествами, чувствами, духовными потребностями.

Представители теории, известной под названием "биогенетический закон" (Ст. Холл, Гетчинсон и др.), считают, что ребенок в своем развитии постепенно воссоздает все этапы исторического развития человека: период скотоводства, земледельческий период, период торгово-промышленный.

Только затем он включается в современную жизнь. Ребенок живет жизнью своего исторического периода. Это проявляется в его склонностях, интересах, стремлениях и действиях. Сторонники теории "биогенетического закона" отстаивали свободное воспитание детей, поскольку, по их мнению, только при таком воспитания они могут полноценно развиваться и включаться в жизнь того общества, в котором живут.

Социогенетическая концепция развития. Согласно социогенетическим теориям, развитие ребенка определяется социальными условиями: в какой среде родился и воспитывается ребенок, в таком направлении и происходит ее развитие. Представители этого направления, как и генетики, недооценивали внутреннюю активность личности как сознательного субъекта деятельности.

В начале XX столетия возникла педологическая концепция развития личности. Педология придерживалась теории двух факторов развития: биологического, или наследственного, и социального, считая, что эти два фактора конвергируют, то есть, взаимодействуя, не всегда находят надлежащее теоретическое обоснование, оставляя в какой-то степени открытым вопрос о движущих силах психического развития.

Теория психического развития личности в отечественной психологии базируется на признании того, что движущие силы ее развитая проявляются в противоречиях между потребностями, которые постоянно изменяются (усложняются) в деятельности человека, и реальными (которые не отвечают новым требованиям) возможностями их удовлетворения.

Преодоление противоречий в деятельности через овладение соответствующими способами ее выполнения (умениями, навыками, приемами, знаниями) ведет к развитию и представляет собой его суть. Ведущая роль в овладении новыми эффективными способами удовлетворения потребностей принадлежит обучению и воспитанию. Отбор, развитие и культивирование потребностей, имеющих общественную и личностную ценность, является одним из центральных заданий в формировании личности. Этот процесс длительный, происходит в течение всей сознательной жизни человека и характеризуется рядом особенностей.

Каждый возрастной этап развития личности (дошкольный, младший, средний и старший школьный) имеет свои анатомо-физиологические и психологические особенности и возможности. В соответствии с этими особенностями планируется и осуществляется учебно-воспитательная работа в яслях, детских садах и в школе.

В формировании личности существенную роль играет преемственность в обучении и воспитании. Базируясь на достигнутом ребенком уровне развития, детские ясли, детские садики и школа готовят ребенка к освоению им общественного опыта и знания на следующем этапе обучения и воспитания.

Детский садик готовит ребенка к обучению в школе, а средняя школа - к обучению в высшей школе, к труду.

Возрастные особенности развития не являются чем-то устойчивым, статичным в пределах возраста, механически заменяющимся особенностями, свойственными следующему этапу развития.

Развитие личности - сложный процесс, в котором уровни развития постоянно изменяются. Развитие познавательных психических процессов, эмоций и чувств, воли, потребностей, интересов, идеалов и убеждений, сознания и самосознания, способностей, темперамента и характера, умений, навыков и привычек находится в сложном межэтапном взаимодействии.

Высшие уровни развития зарождаются на предыдущих этапах, но и особенности предыдущих возрастных этапов проявляются на следующих этапах. Чтобы способствовать своевременному зарождению и успешному развитию всего прогрессивного, нового на всех этапах формирования ребенка как личности, нужно знать возрастные особенности физического и духовного его развития.

Направляя развитие личности, надо иметь в виду и то, что характерные для определенного возраста особенности развития не всегда совпадают с паспортным возрастом ребенка. Есть дети, которые в развитии опережают свой возраст или отстают от него.

Это обусловливается врожденными анатомо-физиологическими особенностями организма, но преимущественно причинной отставания являются условия жизни и воспитания ребенка: они или способствуют развитию или тормозят его. Задачи учебного заведения и преподавателя - выявлять эти причины, укреплять то, что способствует успешному развитию, и устранять все, что негативно сказывается на воспитании личности молодого человека.

В формировании личности важную роль играет подражание ребенка взрослым. Дети подражают как положительному, так и негативному, поскольку у них еще недостаточно опыта и нет критического отношения к действиям, поступкам взрослых. Подражание особенно ярко проявляется у детей дошкольного возраста.

Дети этого возраста еще не имеют собственного отношения к поступкам, поведению, мнениям, высказываниям взрослых и механически повторяют их. С развитием личности в подростковом и юношеском возрасте, с ростом умственного развития и самостоятельности дети критически оценивают поступки и поведение взрослых, подражают положительному, а худшее отбрасывают.

Однако и в старшем возрасте они могут перенимать негативные черты взрослых. Если положительный опыт окружающей действительности не станет доминирующим в их жизни и не сформируется морально-этическое отношение к поступкам других и самому себе, то укоренятся вредные привычки и негативные черты характера.

Дошкольный возраст - это период подготовки ребенка к обучению в школе и элементарному самообслуживанию. В этот период жизни наступают значительные изменения в анатомо-физиологическом и духовном развитии ребенка, благодаря которым он становится способным учиться в школе, усваивать знания, нормы морального поведения и выполнять посильные общественно полезные трудовые поручения.

Этому способствует и то, что уже в дошкольном возрасте дети достигают значительного развития языка и речи, а на его основе - способности размышлять и под руководством взрослых делать логические выводы.

Важный аспект развития детей-дошкольников - стремление к знаниям, овладению первыми нормами поведения в коллективе, способность самостоятельно выполнять несложные поручения, обслуживать себя, помогать другим, направляя свои действия не только на непосредственно воспринимаемые, а и на воображаемые предметы и ситуации.

Эмоции в дошкольном возрасте еще неустойчивы, воля слабая, преобладает внушаемость. Но при организации необходимых условий дошкольники могут проявлять настойчивость и внимательность к интересной работе, выполнять простые трудовые поручения.

Жизнь и деятельность детей младшего школьного возраста обусловлена их учебной деятельностью. В процессе обучения у них успешно развиваются психические процессы - восприятие и наблюдательность, память и внимание, воображение, приобретая целенаправленный, произвольный характер.

Младший школьный возраст. Дети могут глубже осмысливать окружающее и анализировать язык и мышление: слово осознается как часть языка, высказывание суждения - как предложение, в предложении осознаются его члены.

Это способствует углублению суждений и соображений, формированию логичных выводов, освоению абстрактного математического и грамматического материала, формированию культуры речи.

Младшие школьники овладевают правилами поведения в коллективе, рассматривают свои поступки и поведение не только с собственной позиции, а и с позиции коллектива, критически оценивают поведение товарищей, становятся требовательными к ним. У младших школьников развиваются такие качества, как самообладание, настойчивость, целенаправленностъ, выдержка, дисциплинированность.

Постепенно формируется способность руководить собственным поведением, подчинять его школьным заданиям. Младшие школьники успешно включаются в трудовую деятельность, осознают ее социальное содержание и значение.

Средний школьный, или подростковый, возраст привлекает повышенное внимание в связи с анатомо-физиологическими изменениями в организме ребенка, особенно в связи с половым созреванием. Эти изменения в значительной мере отражаются паническом развитии личности подростка, на его познавательной деятельности и поведении, на отношениях в коллективе.

У подростков повышаются познавательная активность и умственное развитие, вырастают любознательность, стремление познать неизвестное, заглянуть в будущее. Ученики среднего школьного возраста заметно проявляют стремление к самостоятельности.

Но это стремление при неправильном воспитании может проявляться в искаженных формах - негативном отношении к поручениям, советам учителей и родителей, немотивированных поступках и браваде, нарушении норм поведения. Это случается тогда, когда подросток не включается в жизнь коллектива, не выполняет общественных, полезных поручений, не видит и не переживает результатов своей деятельности, а учителя и родители не стимулируют его к этому, не учитывают возрастных особенностей его развития.

У подростка заметно уменьшается внушаемость и крепнет воля, возникает интерес к трудовой деятельности, изменяются отношения в коллективе, вырастают и становятся более стойкими моральные чувства, эстетические вкусы. В старшем подростковом возрасте интенсивно формируется идейная направленность, мировоззрение и самосознание личности. Деятельность становится более целенаправленной и социально мотивированной.

Особого внимания заслуживают изменения в отношениях между мальчиками и девочками: более четко определяется половое разделение, предпочтения в дружбе, интересах и поведении мальчиков и девочек, зарождаются интимные отношения между мальчиками и девочками. Эта особенности подросткового периода развития нуждаются в большом внимании к организации групповой и учебной деятельности подростков, дружбе и товариществу и особенно половому воспитанию.

Старший школьный, или младший юношеский, возраст является периодом углубления умственного и морального развития личности. В центре внимания юношей и девушек оказываются самопознание и самокритичность, которые при неправильном воспитании могут приобрести негативные черты самонадеянности, самовлюбленности или неуверенности в своих силах.

В этом возрасте четко очерчиваются познавательные интересы, склонность заниматься определенной научной деятельностью, видом спорта, определяются профессиональные склонности. Но эти особенности не всегда бывают глубокими и стойкими, если они не направляются и не укрепляются школой, учителями, опытными старшими.

Младший юношеский возраст - это период формирования стойкой дружбы и товарищества, в частности между юношами и девушками, устойчивости волевых качеств, черт характера, применения усвоенных моральных правил. Свойственная старшему школьному возрасту направленность на реализацию своих замыслов является важным фактором морального и умственного формирования личности.

На развитие личности влияют весь уклад общественной жизни, достижения науки и техники, богатство информации, получаемой через кино, радио, телевидение, книги и газеты. Поэтому невозможно ограничиваться сугубо школьными способами обучения и воспитания подрастающего поколения.

В последние десятилетия наблюдается ускорение, или акселерация, физического и умственного развития. Исследованиями доказано, что сейчас зрелость наступает на 2-3 года раньше, чем в начале нашего столетия. Соответственно раньше начинается и половое созревание.

Вместе с тем, возникает несоответствие между умственным развитием и неумением руководить собой, что приводит к нарушениям норм социального поведения. Акселерация развития личности нуждается в значительной перестройке учебно-воспитательного процесса, содержания, методов организации жизни детей.

Деятельность и поведение человека зависят не только от возрастных, а и от индивидуальных особенностей.

Индивидуальные особенности личности. Особенности личности подразделяются на врожденные и приобретенные при жизни. К врожденным принадлежат физические особенности, с которыми ребенок рождается. Среди них важную роль играют типологические особенности нервной системы - сила, уравновешенность и подвижность, которые являются физиологическими основаниями темперамента.

Врожденные особенности в процессе воспитания и под влиянием условий жизни изменяются. Среди приобретенных в процессе обучения, воспитания и деятельности индивидуальных особенностей наиболее важными являются направленность личности, ее интересы, способности, идеалы и убеждения, черты характера. Индивидуальные особенности, врожденные и приобретенные в течение жизни, под влиянием воспитания изменяются, но большинство из них имеет стойкий характер, и они влияют на деятельность и поведение личности.

Успешное руководство формированием личности требует совершенного знания психологических особенностей развития ребенка и использования их в практике учебно-воспитательной работы.

Контрольная работа

по дисциплине "Основы психологии и педагогики"

Тема: "Воспитание и развитие личности"

Введение

Заключение

Введение

Развитие человека - результат сложного длительного поступательного процесса, в ходе которого изменяются его биологические, психические и социальные свойства. Эти изменения происходят в процессе формирования личности под воздействием ее воспитания и образования. Воспитание оказывает определяющее влияние на развитие личности.

Оно определяет становление человека как индивидуального общественного существа. Маугли нельзя назвать личностью, он лишен речи, умения общаться, типичных человеческих качеств. Ученые считают этот процесс непознанным.

На вопрос, почему различные люди достигают различного уровня развития, можно ответить, что это зависит от взаимодействия внутренних природных сил и внешних социальных условий. Внутренние - это физиологические и психологические данные человека, внешние - это среда.

1. Обучение как целенаправленный процесс развития личности. Структура учебной деятельности: учебно-познавательные мотивы, цели, задачи и учебные действия

Под обучением следует понимать целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению научными знаниями, умениями и навыками, развитию творческих способностей, мировоззрения и нравственно-эстетических взглядов и убеждений.

Знание в педагогике определяется как понимание, сохранение в памяти и умение свободно и логично воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения: понятия, правила, залы, выводы и т.д.

Умение - это владение способами (приемами, действиями) применения усваиваемых знаний на практике.

Навык рассматривается как составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведенное до высокой степени совершенства.

Под способностями следует понимать такие развивающиеся в процессе обучения психические свойства личности, которые, с одной стороны, выступают как результат ее активной учебно-познавательной деятельности, а с другой - обусловливают высокую степень успешности этой деятельности.

Способности - это условие успеха личности в той или иной области труда или познавательной деятельности. Способности подразделяются наобщие и специальные. К общим способностям относятся такие, как трудолюбие, настойчивость, целеустремленность в работе и др. Специальные способности основаны на природных задатках (феноменальная память, хорошие вокальные данные, музыкальный слух и т.д.).

В качестве важнейших задач обучения выступают следующие:

▪ стимулирование познавательной активности учащихся;

▪ организация их учебно-познавательной деятельности по овладению научными знаниями, умениями, навыками;

▪ развитие мышления, сообразительности, памяти, творческих способностей и дарований;

▪ формирование научного мировоззрения и нравственно-эстетической культуры;

▪ выработка и совершенствование учебно-познавательных умений и навыков;

▪ формирование умения самостоятельно углублять и пополнять свои знания (самообразование).

В процессе обучения выделяются следующие структурные компоненты:

1. целевой;

2. потребностно-мотивационный;

4. операционно-деятелъностный;

5. эмоционально-волевой;

6. контрольно-регулировочный;

7. оценочно-результативный.

Рассмотрим каждый из них:

1) Организация обучения связана прежде всего с четким определением его целей учителем, осознанием и принятием этих целей учащимися. Цели обучения есть не что иное, как идеальное (мысленное) предвосхищение (прогнозирование) его конечных результатов, т.е. того, к чему конкретно должны стремиться педагог и учащиеся.

В процессе обучения вообще и на каждом отдельном занятии в частности решаются три группы взаимосвязанных целей. К первой из них относятся цели обучающие (овладение знаниями, выработка умений и навыков); ко второй - цели развивающие (развитие мышления, памяти, творческих способностей); к третьей – цели воспитательные (овладение мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями, формирование взглядов, убеждений и т.д.).

2) Огромная стимулирующая роль потребностей и мотивов деятельности в развитии личности в обучении. Овладение изучаемым материалом и развитие учащихся происходит только тогда, когда побуждаемые потребностями в учении, они проявляют высокую учебно-познавательную активность. В этом отношении весьма глубокий смысл имеет мысль выдающегося французского физика Б.Паскаля: ученик - это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который надо зажечь. Этим "факелом" и являются потребности учащихся в активном овладении изучаемым материалом. Как же их возбуждать и формировать?

Известный российский дидактМ.А.Данилов утверждал, что движущей силой учения и возбуждения потребности в овладении изучаемым материалом является переживание учащимися внутренних противоречий между знанием и незнанием, между возникающими у них познавательными вопросами и проблемами и недостатком наличных знаний для их решения.

Для того чтобы приводить в действие эту "движущую силу" и формировать у учащихся потребность в учении необходимо:

Создавать в процессе обучения проблемные ситуации, для решения которых необходимо овладеть новыми знаниями;

Ставить познавательные вопросы, решить которые учащиеся могут только изучив новый материал;

Использовать демонстрацию учебно-наглядных пособий и технических средств обучения, побуждающих учащихся к размышлению и осмыслению новых знаний;

Побуждать учащихся к анализу излагаемых фактов и примеров по изучаемому материалу и к формированию обобщающих выводов и теоретических понятий.

Существенное влияние на формирование потребностно-мотивационной сферы и познавательной активности учащихся оказывает та общая закономерность воспитания, согласно которой их учебная деятельность стимулируется радостью достигаемых успехов в овладении знаниями.

Нужно правильно подходить к оценке тех случаев, когда школьник плохо учится, не выполняет домашних заданий и шалит на уроках. В подобных ситуациях учителя иногда говорят, что ученик не хочет учиться, хотя правильно было бы сказать: у него нет потребности в учении, и принимать меры к ее возбуждению.

3) Учителю, готовясь к занятиям, каждый раз нужно продумывать, каким должно быть их содержание, и в необходимых случаях корректировать учебную программу и материал учебника. Для этого необходимо:

Первое. Следует конкретизировать объем теоретических положений, которыми необходимо овладеть учащимся, выделить из них ведущие, связывающие новый материал с ранее изученным.

Второе. Четко определить систему тех умений и навыков, которые следует выработать у учащихся.

Третье. Определить те идеи и морально-эстетические положения, овладение которыми должно способствовать формированию мировоззрения и нравственности учащихся.

Четвертое. При необходимости обновления материала учебника ввести новые факты, а также сделать, если это нужно, соответствующие теоретические уточнения.

Пятое. Если материал учебника слишком обширный и излишне перегружен несущественными деталями, попытаться структурировать его для более сжатого изложения.

4) Система учебно-познавательных действий включает в себя:

▪ первичное восприятие и осмысление изучаемого материала;

▪последующее его более глубокое осмысление;

▪ усвоение (запоминание) изучаемого материала;

▪ применение усвоенных знаний на практике;

▪дальнейшее повторение, углубление и систематизацию знаний, упрочение умений и навыков, а также мировоззренческих и нравственно-эстетических идей.

Указанные познавательные действия органически связаны между собой и осуществляются в единстве, хотя на каждом этапе учебной работы на первый план выступает то одно, то другое действие, причем каждое из них позволяет добиваться лишь определенного результата в овладении изучаемым материалом.

5) Термин эмоциональностьозначает возбуждать, волновать.Следовательно, эмоциональность обученияозначает такой характер организации учебной работы, при котором у учащихся возбуждается чувство интереса к учению и внутреннее влечение к активной учебно-познавательной деятельности, что одновременно стимулирует также волевую направленность этой деятельности.

На придание обучению эмоционально-положительного характера оказывают влияние следующие факторы:

▪ надлежащаясформированностьпотребностно-мотивационнойсферы учащихся, стимулирующей их к учению;

▪ использование различных дидактических приемов и методов, способствующих развитию познавательных интересов и придающих учению увлекательный характер: демонстрация учебно-наглядных пособий, применение технических средств обучения, использование ярких примеров и фактов и т.д.;

▪ эрудиция учителя, его умение с определенным артистизмом излагать новый материал, обращаться к чувствам учащихся, использовать особые мнемонические приемы, способствующие непроизвольному запоминанию материала.

6) Регулирование учебно-познавательной деятельности учащихся и контроль за ее ходом являются важными условиями успешного обучения. Для них необходимо:

Во-первых, учителю необходимо постоянно делать акценты на анализе решения поставленных им целей учебной работы и соотносить их с достигнутыми результатами. Если, например, ему не удается обеспечивать усвоение учащимися изучаемого материала на уроке, возникает необходимость в корректировке и регулировании методики собственной работы.

Во-вторых, важно избегать однообразия в организации учебно-познавательной деятельности учащихся и проявлять необходимое творчество в структурировании уроков, вобновлении методов обучения, в расширении самостоятельной учебной работы и т.д.

В-третьих, следует более рационально подходить к определению объема и степени сложности материала и не допускать его перегрузки.

В-четвертых, важно регулярно осуществлять контроль за учебной работой учащихся, содействовать развитию более способных из них и оказывать своевременную помощь тем, кто испытывает трудности и отстает в учении.

7) Чем регулярнее проводятся проверка и оценка знаний учащихся тем они больше стимулируют их учебно-познавательную деятельность. Поэтому в идеале учебная работа должна строиться так, чтобы на каждом уроке и по каждой изучаемой теме были проверены знания каждого учащегося. При коллективных формах обучения этого, естественно, достигнуть невозможно. Но учителю нужно рационализировать методы проверки знаний учащихся таким образом, чтобы сделать ее более регулярной.

Как уже отмечалось, общей направленностью обучения должно быть образование личности, ее всестороннее формирование. С указанной точки зрения учебный процесс выполняет следующие образовательные функции: обучающую, развивающую и воспитательную. Сущность этих функций в следующем:

Обширность, глубина и прочность научных знаний – важнейший признак обученности личности. Поверхностность, отрывочность и отсутствие системы в знаниях, которые зачастую наблюдаются у учащихся, свидетельствуют как о недостатках школьного обучения, так и о низкой познавательной активности самих учащихся, за что отнюдь нельзя снимать с них определенной ответственности. Распространение репетиторства, которое далеко не все родители могут себе позволить, - горькое следствие этих недостатков.

Развитие учащихся в процессе обучения связано с побуждением их к мыслительной активности, сообразительности, умственной гибкости и творчеству, прочному овладению изучаемым материалом и т.д.

Органической частью умственного и личностного развития учащихся является также развитие общих способностей, творческих склонностей и задатков, что в настоящее время приобретает первостепенное значение. Известный ученый-гельминтолог К.И.Скрябин писал: "Склонности проявляются и развиваются у человека рано. Их развитие, их рост в большой степени зависят от качества преподавательской работы в школе ".

Воспитание в процессе обучения осуществляется путем побуждения учащихся к овладению мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями, формирования их эмоционально-чувственной сферы, связанной с гражданско-патриотическим развитием, выработкой культуры поведения и межличностным общением. Большое влияние здесь оказывает личность учителя, его эрудиция, нравственность, умение стимулировать активность учащихся в работе над собой.

обучение воспитательный психический поведенческий

2. Воспитание как целенаправленное воздействие на личность с целью формирования у нее определенных психических и личностных качеств

Под воспитанием следует понимать целенаправленный и сознательно осуществляемый педагогический процесс организации и стимулирования (активизации) разнообразной деятельности формируемой личности по овладению общественным опытом: знаниями, практическими умениями и навыками, способами творческой деятельности, социальными и духовными отношениями.

В частности, выделяются понятия: "воспитание в широком смысле", или "образование", "обучение", и "воспитание в узком смысле".

С этой точки зрения целостный процесс воспитания в его широком и узком смысле можно представить в виде следующей схемы:

Довольно четко разграничивала воспитание и обучение Н.К.Крупская. Она отмечала, что обучение направлено главным образом на приобретение знаний и выработку умений применять их на практике, и в этом смысле оно обеспечивает обученностьучащихся. Воспитание же она связывала с формированием личностных черт и качеств, которые характеризуют воспитанность человека.

Можно наблюдать в жизни, когда у иного человека есть определенная обученность(знания, умелость), но не хватает воспитанности (низкая культура общения, отсутствие гражданских мотивов поведения, неопрятность и т.д.).

Выделение в общем воспитательном процессе его специфических сторон - обучения и воспитания в узком смысле - во многом носит условный характер. В реальной педагогической деятельности они органически связаны между собой и проникают друг в друга. Нельзя осуществлять действенного воспитания без хорошо поставленного обучения, равно как и нельзя успешно обучать без умелого воспитания.

В этом смысле между этими процессами существует определенная взаимозависимость. Чем качественнее осуществляется обучение, тем благотворнее оно влияет на воспитание. И, наоборот, действенное воспитание положительно сказывается на отношении учащихся к овладению знаниями, к соблюдению правил поведения, т.е. способствует улучшению обучения. В этом проявляется своеобразная педагогическая закономерность.

Цели воспитания - это ожидаемые изменения в человеке (или группе людей), осуществленные под воздействием специально подготовленных и планомерно проведенных воспитательных акций и действий.

В качестве критериев оценки воспитанности человека принимают: "добро" как поведение на благо другого человека (группы, коллектива, общества в целом);

"истину" как руководство при оценке действий и поступков; "красоту" во всех формах ее проявления и созидания.

Мера воспитанности человека определяется следующими критериями: ▪ широтой и высотой восхождения человека к вышеозначенным ценностям;

▪ степенью ориентации в правилах, нормах, идеалах и ценностях общества и мерой руководства ими в поступках и действиях, а также уровнем приобретенных на их основе личностных качеств.

О воспитанности человека можно судить по многочисленным показателям: по облику, речи, манере поведения в целом и характерным отдельным поступкам, по ценностным ориентациям, по отношению к деятельности и стилю общения.

Направление воспитания определяется единством целей и содержания. По этому признаку выделяют умственное, нравственное, трудовое, физическое и эстетическое воспитание. В наше время формируются новые направления воспитательной работы - гражданское, правовое, экономическое, экологическое.

Умственное воспитание ориентировано на развитие интеллектуальных способностей человека, интереса к познанию окружающего мира и себя. Оно предполагает:

Развитие силы воли, памяти и мышления как основных условий познавательного и образовательного процессов;

Формирование культуры учебного и интеллектуального труда;

Стимулирование интереса к работе с книгой и новыми информационными технологиями;

А также развитие личностных качеств - самостоятельности, широты кругозора, способности к творчеству.

Задачи умственного воспитания решаются средствами обучения и образования, специальными психологическими тренингами и упражнениями, беседами об ученых, государственных деятелях разных стран, викторинами и олимпиадами, вовлечением в процесс творческого поиска, исследования и эксперимента.

Этика составляет теоретическую основу нравственного воспитания. Задачи и содержание нравственного воспитания молодого поколения определяются посредством этических требований общества. В письменной традиции человечества основные постулаты нравственного поведения человека были представлены в Библии и Коране.

В качестве основных задач этического воспитания выделяют:

Накопление нравственного опыта и знаний о правилах общественного поведения (в семье, на улице, в школе и других общественных местах);

Разумное использование свободного времени и развитие нравственных качеств личности, таких как внимательного и заботливого отношения к людям; честности, терпимости, скромности и деликатности; организованности, дисциплинированности и ответственности, чувства долга и чести, уважения человеческого достоинства, трудолюбия и культуры труда, бережного отношения к национальному достоянию.

В повседневной жизни можно наблюдать факты отклонения человека от морально-нравственных принципов.

Основными критериями нравственного человека являются его нравственные убеждения, моральные принципы, ценностные ориентации, а также поступки по отношению к близким и незнакомым людям.

Главными задачами трудового воспитания являются: развитие и подготовка, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, накопление профессионального опыта как условия выполнения важнейшей обязанности человека.

Для решения вышеозначенных задач используют разные приемы и средства:

Организацию совместного труда воспитателя и воспитанника;

Объяснение значимости определенного вида труда на пользу семьи, коллектива сотрудников и всего предприятия, Отечества;

Материальное и моральное поощрение производительного труда и проявления творчества;

Знакомство с трудовыми традициями семьи, коллектива, страны;

Кружковые формы организации труда по интересам (технического творчества, моделирования, театральной деятельности, кулинарии);

Творческие конкурсы и соревнования, выставки творческих работ и оценка их качества;

Временные и постоянные домашние поручения, дежурства по классу в школе, выполнение возложенных обязанностей в трудовых бригадах;

Контроль за экономией времени и электроэнергии, ресурсами;

Учет и оценка результатов труда (качества, сроков и точности выполнения задачи, рационализации процесса и наличие творческого подхода);

Специальная профессиональная подготовка к трудовой деятельности (инженера, учителя, медика, оператора, библиотекаря, сантехника).

Целью эстетического воспитания является развитие эстетического отношения к действительности.

Эстетическое отношение предполагает способность к эмоциональному восприятию прекрасного. Оно может проявляться не только по отношению к природе или произведению искусства. Благодаря способности к восприятию прекрасного, человек обязан привносить эстетическое в личную жизнь и жизнь окружающих, в быт, в профессиональную деятельность и социальный ландшафт. Одновременно эстетическое воспитание должно уберегать нас от ухода в "чистый эстетизм".

В процессе эстетического воспитания используют художественные и литературные произведения: музыку, искусство, кино, театр, народный фольклор. Этот процесс предполагает участие в художественном, музыкальном, литературном творчестве, организацию лекций, бесед, встреч и концертных вечеров с художниками и музыкантами, посещение музеев и художественных выставок, изучение архитектуры города. Воспитательное значение имеет эстетическая организация труда привлекательное оформление классных комнат, аудиторий и образовательных учреждений, художественный вкус, проявляющийся в стилистике одежды учеников, студентов и преподавателей. Это относится и к социальному ландшафту повседневной жизни. В качестве примеров могут послужить чистота подъездов, озеленение улиц, оригинальный дизайн магазинов и офисов.

Основными задачами физического воспитания являются: правильное физическое развитие, тренировка двигательных навыков и вестибулярного аппарата, различные процедуры закаливания организма, а также воспитание силы воли и характера, направленное на повышение работоспособности человека.

Организация физического воспитания осуществляется посредством занятий физическими упражнениями дома, в школе, вузе, в спортивных секциях. Она предполагает наличие контроля за режимом учебных занятий, труда и отдыха (гимнастики и подвижных игр, туристических походов и спортивных соревнований) и врачебно-медицинской профилактики заболеваний подрастающего поколения.

Для воспитания физически здорового человека чрезвычайно важно соблюдение элементов повседневного режима: продолжительный сон, калорийное питание, продуманное сочетание различных видов деятельности.

Гражданское воспитание предполагает формирование у человека ответственного отношения к семье, к другим людям, к своему народу и Отечеству. Гражданин должен добросовестно выполнять не только конституционные законы, но и профессиональные обязанности, вносить свой вклад в процветание страны. В тоже время он может чувствовать ответственность за судьбу всей планеты, которой угрожают военные или экологические катастрофы, и становиться гражданином мира.

Экономическое воспитание - это система мер, направленная на развитие экономического мышления современного человека в масштабах своей семьи, производства, всей страны. Данный процесс предполагает не только формирование деловых качеств - бережливости, предприимчивости, расчетливости, но и накопление знаний, касающихся проблем собственности, систем хозяйствования, экономической рентабельности, налогового обложения.

Экологическое воспитание основано на понимании непреходящей ценности природы и всего живого на Земле. Оно ориентирует человека на бережное отношение к природе, ее ресурсам и полезным ископаемым, флоре и фауне. Каждый человек должен принять посильное участие в предотвращении экологической катастрофы.

Правовое воспитание предполагает знание своих прав и обязанностей и ответственность за их несоблюдение. Оно ориентировано на воспитание уважительного отношения к законам и Конституции, правам человека и на критическое отношение к тем, кто преступает последние.

Воспитательный процесс в целом и в рамках отдельного направления можно наблюдать или организовывать на нескольких уровнях:

1-ый – социетарный уровень дает представление о воспитании как постоянной функции общества на любой стадии его развития в контексте общезначимой культуры, а именно такой стороны жизни социума, которая связана с трансляцией культуры во всех ее формах и проявлениях молодому поколению.

2-ой – институциональный уровень предполагает реализацию воспитательных целей и задач в условиях конкретных социальных институтов. То есть организаций и учреждений, которые специально создаются для этого. Такими организациями являются детские дома и школы-интернаты, детские сады, школы и вузы, дома творчества и центры развития.

3-ий – социально-психологический уровень обусловливает воспитание в условиях отдельных социальных групп, ассоциаций, корпораций, коллективов. Например, коллектив предприятия оказывает воспитательное воздействие на своих сотрудников, ассоциация бизнесменов-на своих коллег, ассоциация женщин-матерей погибших воинов, выступая против войны, - на государственные органы, ассоциация педагогов - на развитие творческого потенциала педагогов.

4-ый – межличностный уровень определяет специфику воспитания как практику взаимодействия между воспитателем и воспитанниками, с учетом индивидуально-психологических и личностных особенностей последних. Примерами такой практики могут послужить: родительское воспитание, работа социального психолога и педагога в работе с детьми, подростками и взрослыми, воспитательное влияние учителя в процессе общения с учениками в условиях образовательной системы.

5-ый – интраперсональныйуровень по сути является процессом самовоспитания, который осуществляется как воспитательное воздействие человека на самого себя в разных жизненных обстоятельствах. Например, в ситуациях выбора и конфликта, в процессе выполнения учебных заданий, в период сдачи экзаменов или спортивного соревнования.

3. Социальная среда и ее воспитательные функции. Социализация как процесс формирования у человека поведенческих моделей

По современным представлениям социальная педагогика - это отрасль педагогики, рассматривающая социальное воспитание всех возрастных групп и социальных категорий людей, в организациях, специально для этого созданных.

Особенность современной социальной педагогики - ее гуманистическая направленность, единство требований и уважения к детям, т. е. сотрудничество, содружество, сотворчество воспитателя и ребенка.

Прежде всего надо определить, что такое социальная среда. Это, во-первых, широкая социальная действительность, общество, государство и, во-вторых, это педагогики непосредственное окружение ребенка, влияющее наего формирование.

Ребенок рождается с предрасположением к определенным задаткам и способностям, но как они разовьются, зависит от природы и среды.

Среда – это глобальные события в мире, на планете, экономические события, стихии, события в стране, в обществе, где живет ребенок. Это события в городе, в деревне, в семье. Это религиозное влияние, влияние улицы, сверстников, школы, внешкольных учреждений, клубов и центров.

Под влиянием среды человек изменяется физически, умственно и нравственно. В этом процессе развития ребенок становится личностью. Происходит изменение его организма, психики под влиянием его окружения, семьи и сверстников.

В зависимости от окружения развиваются его мировоззрение, его общественная сущность.

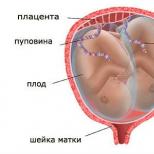

Важность среды социальному педагогу следует учитывать начиная с утробного возраста. Далее с взрослением ребенка рассматриваются его положение в семье, отношения с родственниками, религиозная, культурная, национальная и политическая среда.

Что для ребенка среда? На ребенка влияют семья, двор, улица, школа, телевизор. Немаловажный фактор - улица. У родителей и воспитателей слово "улица" вызывает шок. Хотя в сутки на улице ребенок проводит всего несколько часов. Во дворе ребенок познает окружающий мир. Место, где он живет, определяет его кругозор.

Воспитательная функция социальной педагогики предполагает включение ребенка (подростка) в окружающую его среду, процесс его социализации, его адаптацию в ходе обучения и воспитания.

Социальное воспитание - понятие многомерное. Это забота общества о поколении будущего, поддержка человека обществом, коллективом, другим человеком, помощь человеку в усвоении и принятии нравственных отношений, которые сложились в семье и обществе, принятии правовых, экономических, гражданских и бытовых отношений. Помочь человеку - это значит научить его найти новый путь в своей жизни, суметь перестроиться в новой жизненной ситуации.

Подлинное воспитание требует глубокого понимания природы ребенка, его знаний, опыта, интереса. Чтобы добиться успеха, необходимо изучать ребенка, уметь наблюдать, анализировать его поступки, знать обстановку, в которой он живет, влияние окружающей среды на ребенка.

Гуманизм современного социального воспитания состоит в том, чтобы строить отношения ребенка (подростка) и воспитателя не на давлении, а на диалоге и взаимопонимании, не на конфликтах, а на сопереживании, принятии друг друга. Задача социального работника состоит в том, чтобы стимулировать физические, нравственные и духовные силы ребенка, помогать ему самому воспитывать в себе качества, приемлемые обществом: постоянное самосовершенствование, умение организовать себя.

Социальная педагогика рассматривает процесс воспитания, социологию личности в теоретическом и прикладном аспектах. Она рассматривает отклонения или соответствия поведения человека под влиянием среды, то, что принято обозначать социализацией личности.

Социализация -двухсторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны - процесс активного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его активной деятельности; активного включения в социальную среду.Становление личности происходит в познании окружающей среды, добра и зла, того, с чем ему придется столкнуться в дальнейшей жизни.

Сложности в социализации личности проявляются у детей-инвалидов, у детей с физическими дефектами, слепых, глухих, у детей с задержкой психического развития.

Социализация личности зависит от деятельности ребенка, его участия в труде, от того, какое влияние оказывает окружающая среда на расширение его кругозора, как заботятся общество и государство о будущем поколении. Учитываются ли возрастные и индивидуальные особенности ребенка в процессе обучения, может ли он самостоятельно решать свои проблемы, насколько поощряется его самостоятельность, как развивается его уверенность в своих силах.

Социализация включает три взаимосвязанных процесса:

1) социальная адаптация - это активное приспособление к условиям среды посредством усвоения/ассимиляции внешних требований и изменения/аккомодации собственных реакций;

2) индивидуализация - активное приспособление личности к собственным особенностям в форме самопознания, самопринятия и самореализации;

3) социально-психологическая интеграция – постепенное усложнение, упорядоченность и согласование интрапсихических компонентов и функций в соответствие с требованиями социальной реальности.

В целом, при рассмотрении социализации выделяют следующие стадии:

▪ дотрудовую (в которой выделяют ранний период и период обучения),

▪ трудовую и

▪ послетрудовую.

Дотрудовая стадия социализации охватывает весь период жизни человека до начала трудовой деятельности. В свою очередь эта стадия разделяется на два более или менее самостоятельных периода:

а) ранняя социализация, охватывающая время от рождения ребенка до поступления его в школу, т.е. тот период, который в возрастной психологии именуется периодом раннего детства;

б) стадия обучения, включающая весь период юности в широком понимании этого термина.

Трудовая стадия социализации охватывает период зрелости человека, хотя демографические границы "зрелого" возраста условны; фиксация такой стадии не представляет затруднений - это весь период трудовой деятельности человека.

Воздействие на личность на всех стадиях социализации осуществляется или непосредственно или через группу. Институтами социализации являются:

· семья и дошкольные образовательные учреждения;

· школа, также учреждения среднего и высшего профессионального образования;

· трудовой коллектив.

Итак, социализация есть процесс вхождения человека в общности, его знакомство с постепенно расширяющимся кругом различных общностей, выработки отношения кновым общностям, принятие тех или иных установок, характерных для общности, приобретения человеком своей роли в общностях и в обществе в целом.

В качестве одного из механизмов социализации в социальной психологии рассматривается роль. Роль - это шаблон определенных прав и обязанностей. Обязанность - это то, что человек чувствует вынужденным делать, исходя из той роли, которую он играет; другие люди ожидают и требуют, чтобы он поступал определенным образом.

Играние роли заключается в том, чтобы исполнять обязанности, которые налагаются ролью, и осуществлять свои права по отношению к другим. Каждый человек имеет некоторое представление о том, что составляет подобающую линию поведения как для него самого, так и для других. Освоение ролей происходит в группах, где люди учатся друг у друга, наблюдая ролевое поведение окружающих. Некоторые ситуации могут оказать сильное влияние на людей, заставляя их вести себя так, как они бы не могли вести, предсказывая заранее.

Власть ситуации влечет неопределенность ролевых границ, авторитарное и институциализированное (заданное социальным институтом) разрешение вести себя в заданном направлении или не проявлять традиционно неодобрительные способы реагирования.

Социализация личности происходит под влиянием социума - тех общностей, в которых находится человек. Известно, что под влиянием родительской семьи у человека закладывается система ценностей, нормы отношений к старшим, сверстникам и т.д. Вместе с тем, на человека влияют не только малые группы, в которых он непосредственно развивается, но и культура, ее тип, характеристики, Все это сказывается на характере отношений индивида к обществу, к другим и к себе.

Заключение

Развитие личности зависит от трех факторов: наследственности, среды и воспитания.

Наследственность - это физические, биологические свойства человека, родовые особенности его организма. Цвет кожи, глаз, форма волос, телосложения, особенности нервной системы и мышления. По наследству передаются задатки и способности человека. Другое дело - разовьются ли они в процессе становление его личности. Это зависит от условий жизни и воспитания.

Биологическое сказывается в том, что у человека от природы имеются определенные склонности, способности и творческие задатки, которые позволяют ему более интенсивно развиваться в той или иной области деятельности: в отдельных видах труда, умственных занятий, искусства.

Биологическое (например, физические недостатки, речевые дефекты и отсутствие внешнего обаяния) иногда также может серьезно сказываться на развитии человека: делать его замкнутым, раздражительным и т.д.

Однако влияние биологическогони в коем случае нельзя переоценивать. Биологическое и социальное тесно переплетаются. Психолог К.К.Платонов отмечал, что биологически обусловленная подструктура личности (способность к овладению общественным опытом, задатки и т.д.) подчинена ее социально обусловленной подструктуре.

Таким образом, влияние природных задатков и способностей является вторым фактором, воздействующим на личностное развитие человека.

Есть, однако, и еще один фактор, оказывающий влияние на формирование личности – воспитание. С развитием науки и технического базиса производства, с усложнением общественных отношений его роль постоянно возрастает. В современных условиях уже трудно представить приобщение человека к жизни и производственной деятельности без продолжительного и специально осуществляемого обучения и воспитания. В то же время без воспитания человек не может развивать и совершенствовать свои природные склонности, способности и задатки.

Все это позволяет сделать важный для педагогики вывод: определяющую роль в развитии и формировании личности играет воспитание.

Список литературы

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М, 2004.

2. Бардовская Н. В., Реан А. А. Педагогика. Учебник нового века. – Спб., 2000.

3. Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Социальная педагогика. Курс лекций. - М., 2006.

4. Харламов И. Ф. Педагогика: Крат.курс: Учеб.пособие. – Мн.: Выш. шк., 2003.