Старший школьный возраст

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Существуют ли специфические, характерные для сегодняшних школьников особенности в развитии их интеллектуальных способностей, и каковы эти особенности? Ответ на этот вопрос принципиально важен как для современной науки, так и для практики организации учебно-образовательного процесса. Проблема изучения возрастных особенностей школьников на сегодняшнее время остается самой актуальной не только для родителей, но и для школьных педагогов, которым необходимо быть также психологом, чтобы эффективно осуществлять свою педагогическую деятельность. Успех воспитания зависит, прежде всего, от знания воспитателями (учителями, родителями) закономерностей возрастного развития детей и умения выявлять индивидуальные особенности каждого ребенка. Каждый возраст в человеческой жизни имеет определенные нормативы, с помощью которых можно оценить адекватность развития индивида и которые касаются развития психофизического, интеллектуального, эмоционального и личностного.

Возрастные особенности развития учащихся по-разному проявляются в их индивидуальном формировании. Это связано с тем, что школьники в зависимости от природных задатков и условий жизни существенно отличаются друг от друга. Вот почему развитие каждого из них в свою очередь характеризуется значительными индивидуальными различиями и особенностями, которые необходимо учитывать в процессе обучения. Весьма важно знать особенности познавательной деятельности учащихся, свойства их памяти, склонности и интересы, а также предрасположенность к более успешному изучению тех или иных предметов. С учетом этих особенностей осуществляется индивидуальный подход к учащимся в обучении: более сильные нуждаются в дополнительных занятиях с тем, чтобы интенсивнее развивались их интеллектуальные способности: слабейшим ученикам нужно оказывать индивидуальную помощь, развивать их память, сообразительность, познавательную активность и т.д. Большое внимание необходимо уделять изучению чувственно-эмоциональной сферы учащихся и своевременно выявлять тех, кто отличается повышенной раздражительностью, болезненно реагирует на замечания, не умеет поддерживать благожелательных контактов с товарищами. Не менее существенным является знание типологии характера каждого ученика, которое поможет учитывать ее при организации коллективной деятельности, распределении общественных поручений и преодолении отрицательных черт и качеств.

В настоящее время принято следующее деление школьного возраста на такие возрастные периоды:

1) младший школьный возраст - от 7 до 11-12 лет;

2) средний школьный возраст (подростковый) - от 12 до 15 лет;

3) старший школьный возраст (юношеский) - от 15 до 18 лет.

Определение границ этих периодов является условным, так как наблюдается большая вариативность в этом отношении. Вместе с тем следует иметь в виду, что учет возрастных особенностей учащихся нельзя понимать как приспособление к слабым сторонам того или иного возраста, поскольку в результате такого приспособления они могут только закрепиться. Вся жизнь ребенка должна быть организована с учетом возможностей данного возраста, имея в виду побуждение перехода к следующему возрастному периоду. Понятие возрастных особенностей, возрастных границ не абсолютны – границы возраста подвижны, изменчивы, имеют конкретно-исторический характер и не совпадают в различных социально-экономических условиях развития личности. Каждый возрастной период, стабильный или критический, является переходным, подготавливающим человека к переходу на более высокую возрастную ступень. Сложность возрастного этапа как раз и состоит в том, что он содержит в себе психологические реалии сегодняшнего дня, ценностный смысл которых во многом определяется потребностями дня завтрашнего.

Изучение данной темы дает возможность сравнить особенности физического развития учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста, дает сравнительный анализ нервно-психической и познавательной сфер учащихся различных возрастов и показывает их влияние на организацию учебной деятельности.

1. Младший школьный возраст

С поступлением в школу изменяется весь строй жизни ребенка, меняются его режим, отношения с окружающими людьми. Основным видом деятельности становится учение. Учащиеся младших классов, за очень редким исключением, любят заниматься в школе. Им нравится новое положение ученика, привлекает и сам процесс учения. Это определяет добросовестное, ответственное отношение младших школьников к учению и школе. Не случайно они на первых порах воспринимают отметку как оценку своих стараний, прилежания, а не качества проделанной работы. Дети считают, что если они «стараются», значит, хорошо учатся. Одобрение учителя побуждает их еще больше «стараться».

Младшие школьники с готовностью и интересом овладевают новыми знаниями, умениями и навыками. Им хочется научиться читать, правильно и красиво писать, считать. Правда, их больше увлекает сам процесс учения, и младший школьник проявляет в этом отношении большую активность и старательность. Об интересе к школе и процессу учения свидетельствуют и игры младших школьников, в которых большое место отводится школе и учению. У младших школьников продолжает проявляться присущая детям дошкольного возраста потребностъ в активной игровой деятельности, в движениях. Они готовы часами играть в подвижные игры, не могут долго сидеть в застывшей позе, любят побегать на перемене.

Обычно потребности младших школьников, особенно тех, кто не воспитывался в детском саду, носят первоначально личную направленность. Первоклассник, например, часто жалуется учителю на своих соседей, якобы мешающих ему слушать или писать, что свидетельствует о его озабоченности личным успехом в учении. Постепенно в результате систематической работы учителя по воспитанию у учащихся чувства товарищества и коллективизма их потребности приобретают общественную направленность. Дети хотят, чтобы класс был лучшим, чтобы все были хорошими учениками. Они начинают по собственной инициативе оказывать друг другу помощь.

Для познавательной деятельности младшего школьника характерна прежде всего эмоциональность восприятия. Книжка с картинками, наглядное пособие, шутка учителя – все вызывает у них немедленную реакцию. Младшие школьники находятся во власти яркого факта; образы, возникающие на основе описания во время рассказа учителя или чтения книжки, очень ярки. Запоминают младшие школьники первоначально не то, что является наиболее существенным с точки зрения учебных задач, а то, что произвело на них наибольшее впечатление: то, что интересно, эмоционально окрашено, неожиданно или ново.

В эмоциональной жизни детей этого возраста изменяется прежде всего содержательная сторона переживаний. Младшего школьника радует, что учитель и родители хвалят за успехи в учебе; и если учитель заботится о том, чтобы чувство радости от учебного труда возникало у учащегося как можно чаще, то это закрепляет положительное отношение учащегося к учению.

Младший школьник очень доверчив. Как правило, он безгранично верит учителю, который является для него непререкаемым авторитетом. Поэтому очень важно, чтобы учитель во всех отношениях был примером для детей.

Таким образом, можно сказать, что характерными особенностями детей младшего школьного возраста являются: доверчивая обращенность к внешнему миру; мифологичность миросозерцания (переплетение реального и вымышленного на основе неограниченной фантазии и эмоционального восприятия); c вободное развитие чувств и воображения; бессознательное и позже – регулируемое чувством или замыслом подражание; построение моральных идеалов – образцов; обусловленность оценкой взрослых нравственные понятия добра и зла.

2. Средний школьный возраст

Основным видом деятельности подростка, как и младшего школьника, является учение, но содержание и характер учебной деятельности в этом возрасте существенно изменяется. Подросток приступает к систематическому овладению основами наук. Обучение становится многопредметным, место одного учителя занимает коллектив педагогов. К подростку предъявляются более высокие требования. Это приводит к изменению отношения к учению. Для школьника среднего возраста учебные занятия стали привычным делом. Учащиеся порой склонны не утруждать себя лишними упражнениями, выполняют уроки в пределах заданного или даже меньше. Нередко происходит снижение успеваемости.

Подросток не всегда осознает роль теоретических знаний, чаще всего он связывает их с личными, узко практическими целями. Младший школьник все указания учителя принимает на веру – подросток же должен знать, зачем нужно выполнять то или другое задание. Нередко на уроках музыки можно слышать: «Для чего это делать?», «Зачем мне Ваша музыка?», «Как музыка пригодится мне в будущем?». В этих вопросах сквозит и недоумение, и некоторое недовольство, и порой даже недоверие к требованиям учителя. В то же время подростки склонны к выполнению самостоятельных заданий и практических работ на уроках. Даже учащиеся с низкой успеваемостью и дисциплиной активно проявляют себя в подобной ситуации.

Особенно ярко проявляет себя подросток во внеучебной деятельности. Кроме уроков, у него много других дел, которые занимают его время и силы, подчас отвлекая от учебных занятий. Школьникам средних классов свойственно вдруг увлечься каким-либо хобби. Ярко проявляет себя подросток и в играх. Большое место занимают игры-походы, путешествия. Они любят подвижные игры, но такие, которые содержат в себе элемент соревнования. Особенно ярко в подростковом возрасте проявляются интеллектуальные игры, которые носят состязательный характер. Увлекаясь игрой, подростки часто не умеют распределить время между играми и учебными занятиями.

Подросток стремится к самостоятельности в умственной деятельности. Вместе с самостоятельностью мышления развивается и критичность. В отличие от младшего школьника, который все принимает на веру, подросток предъявляет более высокие требования к содержанию рассказа учителя, он ждет доказательности, убедительности.

В области эмоционально-волевой сферы для подростка характерны большая страстность, неумение сдерживать себя, слабость самоконтроля, резкость в поведении. Если в отношении к нему проявляется малейшая несправедливость, он способен «взорваться», впасть в состояние аффекта, хотя потом может об этом сожалеть. Для подросткового возраста характерен активный поиск объекта для подражания. Идеал подростка – это эмоционально окрашенный, переживаемый и внутренне принятый образ, который служит для него образцом, регулятором его поведения и критерием оценки поведения других людей.

На психическое развитие подростка определенное влияние оказывает половое созревание. Одной из существенных особенностей личности подростка является стремление быть и считаться взрослым. Подросток всеми средствами пытается утвердить свою взрослость, и в то же время ощущения полноценной взрослости у него еще нет. Поэтому стремление быть взрослым и потребность в признании его взрослости окружающими остро переживается. В связи с «чувством зрелости» у подростка появляется специфическая социальная активность, стремление приобщаться к разным сторонам жизни и деятельности взрослых, приобрести их качества, умения и привилегии. При этом в первую очередь усваиваются более доступные, чувственно-воспринимаемые стороны взрослости: внешний облик и манера поведения (способы отдыха, развлечений, специфический лексикон, мода в одежде и прическах, а подчас курение, употребление алкоголя). Стремление быть взрослым ярко проявляется и в сфере взаимоотношений со взрослыми. Подросток протестует, обижается, когда его, «как маленького», опекают, контролируют, наказывают, требуют беспрекословного послушания, не считаются с его желаниями и интересами.

Для подросткового возраста характерна потребность в общении с товарищами. Подростки не могут жить вне коллектива, мнение товарищей оказывает огромное влияние на формирование личности подростка. Он болезненнее и острее переживает неодобрение коллектива, чем неодобрение учителя. Формирование личности подростка будет зависеть от того, с кем он вступит в дружеские взаимоотношения.

Иной характер по сравнению с младшим возрастом приобретает дружба. Если в младшем школьном возрасте дети дружат на основе того, что живут рядом или сидят за одной партой, то главной основой дружбы подростков является общность интересов. При этом к дружбе предъявляются довольно высокие требования, и дружба носит более длительный характер. Она может сохраниться на всю жизнь. У подростков начинают складываться относительно устойчивые и независимые от случайных влияний моральные взгляды, суждения, оценки, убеждения.

Таким образом, можно сказать, что характерными возрастными особенностями подросткового возраста являются: усиленное внимание к собственному внутреннему миру; развитие мечтательности, сознательный уход от реальности в фантастику; авантюризм; утрата внешних авторитетов, опора на личный опыт; моральный критицизм, негативизм; внешние формы нарочитой неуважительности, небрежность, заносчивость; c амоуверенность; любовь к приключениям, путешествиям (побеги из дома); лживость "во спасение", лукавство; бурное выявление новых чувств, просыпающихся с половым созреванием.

3. Старший школьный возраст

В ранней юности учение продолжает оставаться одним из главных видов деятельности старшеклассников. В связи с тем, что в старших классах расширяется круг знаний, что эти знания ученики применяют при объяснении многих фактов действительности, они более осознанно начинают относиться к учению. В этом возрасте встречаются два типа учащихся: для одних характерно наличие равномерно распределенных интересов, другие отличаются ярко выраженным интересом к одной науке. Различие в отношении к учению определяется характером мотивов. На первое место выдвигаются мотивы, связанные с жизненными планами учащихся, их намерениями в будущем, мировоззрением и самоопределением. Старшеклассники указывают на такие мотивы, как близость окончания школы и выбор жизненного пути, дальнейшее продолжение образования или работа по избранной профессии, потребность проявить свои способности в связи с развитием интеллектуальных сил. Все чаще старший школьник начинает руководствоваться сознательно поставленной целью, появляется стремление углубить знания в определенной области, возникает стремление к самообразованию. Учащиеся начинают систематически работать с дополнительной литературой, посещать лекции, работать в дополнительных школах.

Старший школьный возраст – это период завершения полового созревания и вместе с тем начальная стадия физической зрелости. Наряду с этим физическое развитие оказывает влияние на развитие некоторых качеств личности. Например, осознание своей физической силы, здоровья и привлекательности влияет на формирование у юношей и девушек высокой самооценки, уверенности в себе, жизнерадостности и т. д., наоборот, осознание своей физической слабости вызывает порой у них замкнутость, неверие в свои силы, пессимизм.

Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Это создает новую социальную ситуацию развития. Задача самоопределения, выбора своего жизненного пути встает перед старшим школьником как задача первостепенной важности. В старшем школьном возрасте устанавливается довольно прочная связь между профессиональными и учебными интересами. У подростка учебные интересы определяют выбор профессии, у старших же школьников наблюдается обратное: выбор профессии способствует формированию учебных интересов, изменению отношения к учебной деятельности.

Характерным для учебного процесса является систематизация знаний по различным предметам, установление межпредметных связей. Все это создает почву для овладения общими законами природы и общественной жизни, что приводит к формированию научного мировоззрения. Закрепляется устойчивое эмоциональное отношение к разным сторонам жизни, к товарищам и к взрослым людям, появляются любимые книги, писатели, композиторы, любимые мелодии, картины, виды спорта и т. д. и вместе с этим антипатия к некоторым людям, нелюбовь к определенному виду занятий и т. д.

В старшем школьном возрасте происходят изменения в чувствах дружбы, товарищества и любви. Характерной особенностью дружбы старшеклассников является не только общность интересов, но и единство взглядов, убеждений. Дружба носит интимный характер: хороший друг становится незаменимым человеком, друзья делятся самыми сокровенными мыслями. Еще более чем в подростковом возрасте, предъявляются высокие требования к другу: друг должен быть искренним, верным, преданным, всегда приходить на помощь. В этом возрасте возникает дружба между юношами и девушками, которая порой перерастает в любовь.

Старшие школьники предъявляют очень высокие требования к моральному облику человека. Это связано с тем, что в старшем школьном возрасте создается более целостное представление о себе и о личности других, расширяется круг осознаваемых социально-психологических качеств людей, и прежде всего одноклассников.

Ранняя юность – это время дальнейшего укрепления воли, развития таких черт волевой активности, как целеустремленность, настойчивость, инициативность. В этом возрасте укрепляется выдержка и самообладание, усиливается контроль за движением и жестами, в силу чего старшеклассники и внешне становятся более подтянутыми, чем подростки.

Таким образом, можно сказать, что характерными особенностями юношеского возраста являются: этический максимализм; внутренняя свобода; эстетический и этический идеализм; художественный, творческий характер восприятия действительности; бескорыстие в увлечениях; c тремление познать и переделать реальность; благородство и доверчивость.

Старший школьный возраст, или, как его называют, ранняя юность, охватывает период развития детей от 15 до 18 лет включительно, что соответствует возрасту учеников 10-х, 11-х классов школы. К концу этого периода школьник достигает физической зрелости, он должен приобрести ту степень идейной и духовной зрелости, которая достаточна для самостоятельной жизни, производственной работы после окончания школы и обучения в вузе. В старшем школьном возрасте определяются и изменения в развитии нервной системы и мозга в частности. Причем изменения происходят не за счет увеличения массы мозга (это увеличение в данный возрастной период крайне незначительно), а за счет усложнения внутриклеточного строения мозга, за счет его функционального развития. Постепенно строение клеток коры больших полушарий приобретает особенности свойственные структуре клеток мозга взрослого человека. Увеличивается количество ассоциативных волокон, соединяющих участки коры между собой.

Остановимся на развитии познавательных процессов в старшем школьном возрасте. Развитие познавательных интересов, рост сознательного отношения к учению стимулируют дальнейшее развитие произвольности познавательных процессов, умение управлять ими. В конце старшего школьного возраста учащиеся полностью овладевают своими познавательными процессами (восприятием, памятью, воображением, мышлением), а также вниманием, подчиняя их определенным задачам жизни и деятельности. В развитии памяти заметно увеличивается роль отвлеченного словесно-логического, смыслового запоминания. Хотя преобладает произвольная память, непроизвольное запоминание отнюдь не исчезает из практики старшеклассников. Оно только приобретает специфический характер, более отчетливо связываясь с интересами старших школьников, в частности с их познавательно-профессиональными интересами. При этом ведущая роль в активной познавательной учебной и общественной деятельности сохраняется все-таки за произвольной памятью. Дословное заучивание основанное на повторении не является в этом возрасте распространенным. Под влиянием специфической организации учебной деятельности существенные изменения происходят в мыслительной деятельности старших школьников, в характере умственной работы. Все большее и большее значение приобретают уроки типа лекций, самостоятельное выполнение лабораторных и других практических работ, написание рефератов. Мыслительная деятельность характеризуется более высоким уровнем обобщения и абстрагирования, нарастающей тенденцией к причинному объяснению явлений, умением аргументировать, доказывать истинность или ложность отдельных положений, делать глубокие выводы, связывать изучаемое в систему. Развивается критичность мышления. Все это является предпосылкой формирования теоретического диалектико-материалистического мышления и способности к познанию общих законов окружающего мира, законов природы и общественного развития.

Психологические особенности учащихся старшего школьного возраста: Деятельность учащихся старшего школьного возраста во многом определяется условиями их учебной работы. Новый, более высокий уровень требований, который предъявляется в этом возрасте в процессе учебной деятельности, способствует интенсивному развитию всех психических процессов подростков. Уровень учебной деятельности имеет прямое отношение к формированию их интересов.

10. Индивидуальный подход

Индивидуальный подход определяется своеобразием каждой конкретной личности: сочетанием интегративных качеств, задатками, дарованиями, способностями, сильными сторонами характера, типом темперамента, самоуправлением, поведением и деятельностью, отношением к себе. По мнению В.М. Коротова, индивидуальный подход должен учитывать интересы каждого ребенка, особенности характера и темперамента, уровень физического и психического развития, условия его воспитания и развития в семье, отношения с окружающими, в частности со сверстниками в коллективе. Следовательно, будучи принципом педагогической деятельности, он включает положения личностного и дифференцированного подходов, но не сводится к ним.

Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его жизнедеятельности. Таким образом, индивидуальная работа - это деятельность педагога-воспитателя, требующая знаний общего, типичного и индивидуального, и осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. Она выражается в реализации принципа индивидуального подхода к учащимся в обучении и воспитании. Очень важно в современных условиях индивидуальную работу с детьми поставить на научную основу, использовать практические рекомендации и советы по реализации личностного, индивидуального и дифференцированного подходов. Эффективность индивидуально-воспитательной работы зависит от профессионализма и опытности педагога-воспитателя, его умения изучать личность и помнить при этом, что она всегда индивидуальна, с неповторимым сочетанием физических и психологических особенностей, присущих только конкретному человеку и отличающих его от других людей. Учитывая их, учитель определяет формы и методы воспитательного воздействия и взаимодействия. Все это требует от преподавателя не только педагогической подготовки, но и знаний по психологии, физиологии, гуманистической технологии воспитания на диагностической основе.

В индивидуальной работе с детьми, по мнению Н.Е.Щурковой, педагоги-воспитатели должны руководствоваться следующими принципами:

Установление и развитие деловых и межличностных контактов на уровне «учитель-ученик-класс»;

Уважение самооценки личности ученика;

Вовлечение ученика во все виды деятельности для выявления его способностей и качеств характера;

Постоянное усложнение и повышение требовательности к ученику в ходе избранной деятельности;

Создание адекватной психологической почвы и стимулирование самовоспитания, которое является наиболее эффективным средством реализации программы воспитания.

Индивидуальная работа с детьми включает несколько этапов. На первом этапе классный руководитель (воспитатель) изучает научно-методические основы личностно-ориентированного воспитания, проводит диагностирование личности каждого ребенка, устанавливает дружеские контакты с детьми, организует совместную коллективную деятельность. На втором этапе воспитатель продолжает изучать учащихся в ходе разнообразной деятельности. Опыт показывает, что педагоги-воспитатели, изучая детей, используют совокупность самых разных методов: наблюдение, беседы, анкетирование, интервьюирование, тестирование, социометрию, метод экспертных оценок, анализ документации, эксперимент и др. Для успешного формирования личности школьника педагог, как правило, учитывает в своей работе основные свойства типов высшей нервной деятельности, которые соответствуют, по И.П.Павлову, следующим темпераментам: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик (темперамент проявляется в индивидуальных особенностях поведения человека, его основных чертах).

Так, для холерика характерна цикличность в деятельности и переживаниях. Он может быть резок в отношениях, вспыльчив, повышенно раздражителен, эмоционально реактивен. Вместе с тем он способен отдаваться делу до конца, готов преодолевать любые трудности и препятствия. В отношении холериков воспитатель вырабатывает программу воспитания, в которой основное внимание обращается на укрепление процессов торможения, требование доводить дело до конца, обучение приемам самоконтроля, саморегуляции.

Сангвиник , по характеристике И.П.Павлова, горячий, очень продуктивный деятель, но лишь тогда, когда у него есть много интересных дел. Ему присущи подвижность, легкая приспособляемость к изменяющимся условиям жизни. Он общителен, быстро находит контакт с людьми, его характеризует гибкость ума, остроумие, способность быстро схватывать все новое, легко переключать внимание. Для группы учащихся сангвинического темперамента воспитатель должен планировать дела с учетом их интересов, привлекать к активной деятельности и поддерживать оптимистическое состояние духа.

Дети-флегматики излишне спокойны, малоподвижны, инертны, они доводят дело до конца, ровны в отношениях, в меру общительны. И. П. Павлов считает, что флегматик - это спокойный, настойчивый и упорный труженик. По отношению к флегматикам воспитатель должен не делать поспешных выводов, стараться направлять их действия и поступки, давать время для «раскачки».

Особое внимание следует уделять детям-меланхоликам . Эти школьники необщительны, замкнуты, впечатлительны, обидчивы, со слабыми процессами возбуждения и торможения. Их пугает новая обстановка, новые люди, они склонны уходить в себя, замыкаться в одиночестве. Однако в спокойной привычной обстановке меланхолик может быть хорошим тружеником, успешно справляться с жизненными задачами, отличаться большой тактичностью. Для этих детей следует создавать такие условия, которые вызывали бы у них как можно больше положительных эмоций, способствующих адаптации к коллективу, общению с людьми.

Как видно из описаний, темперамент характеризует человека со стороны тонуса, динамики и уравновешенности поведения. Он сказывается на характере активности и работоспособности, коммуникативности и поведении. Отсюда воспитатель строит свою деятельность, учитывая не только темперамент учащегося, но и принадлежность его к той или иной группе детей. Так, например, школьники с высоким интеллектом отличаются от других учащихся ярко выраженными умственными способностями, устойчивостью внимания, развитостью воображения, широтой интересов. Они требуют от педагогов-воспитателей особого внимания и уважения, учета особенностей их психики. Таким детям необходима известная свобода выбора самостоятельных действий в учебной и внеучебной работе с целью их разностороннего развития и саморазвития. В школах разных типов должны создаваться условия для развития одаренных детей: атмосфера сотрудничества, творческая обстановка, разнообразная познавательная и внеучебная деятельность. К работе с такими детьми должны подключаться талантливые учителя-воспитатели, владеющие новейшими технологиями и методиками обучения и воспитания.

Особого такта и терпения требуют к себе так называемые трудные подростки. В структуре личности трудного подростка могут наблюдаться задержки в развитии, негативные качества личности, недостатки в поведении, конфликтность в сфере общения, недоверчивость и даже враждебность к учителю. Зная и учитывая специфику взаимодействия с трудными детьми, опытные педагоги организуют перевоспитание.

На старший школьный возраст приходятся ситуации поиска смысла жизни, своего места в динамично изменяющемся мире. Возникают новые потребности интеллектуального и социального порядка, удовлетворение которых станет возможным только в будущем. Иногда в этом возрасте все еще существуют значительные внутренние конфликты и трудности в отношениях с окружающими.

Динамика развития в возрасте от 15 до 18 лет (ранняя юность) зависит от ряда условий. Прежде всего, это особенности общения со значимыми людьми, существенно влияющие на процесс самоопределения. В переходный период от подросткового возраста к юношескому возникает особый интерес к общению со взрослыми. В старших классах эта тенденция усиливается.

При благоприятном стиле отношений в семье после подросткового возраста – этапа эмансипации от взрослых – обычно восстанавливаются эмоциональные контакты с родителями, причем на более высоком, сознательном уровне. С родителями обсуждаются вопросы жизненных перспектив, будущее профессиональной деятельности.

Старшеклассник относится к близкому взрослому как к идеалу. В разных людях он ценит разные их качества, они выступают для него как эталоны в разных сферах: в области человеческих взаимоотношений, моральных норм, различных видах деятельности. К ним он как бы примеривает свое идеальное «Я» - каким он хочет стать и будет во взрослой жизни. Отношения с взрослыми, хотя и становятся доверительными, сохраняют определенную дистанцию. Содержание такого общения личностно значимо для детей, но это не интимная информация.

Общение со сверстниками необходимо для самоопределения в ранней юности, но оно имеет совсем другие функции, чем общение с взрослыми. Если к доверительному общению с взрослыми старшеклассник прибегает в основном в проблемных ситуациях, когда он сам затрудняется принять решение, связанное с его планами на будущее, то общение с друзьями остается интимно-личностным, исповедальным.

Способность к интимной юношеской дружбе и романтической любви, возникающая в этот период, скажется в будущей взрослой жизни. Это наиболее глубокие отношения определяют важные стороны развития личности, моральное самоопределение и то, как будет любить уже взрослый человек.

В то время начинает формироваться нравственная устойчивость. В своем поведении старшеклассник более ориентируется на свои собственные взгляды, убеждения, которые формируются на основе приобретенных знаний и своего небольшого жизненного опыта. Знания об окружающем мире и нормах морали объединяются в сознании в единую картину. Благодаря этому нравственная саморегуляция становится более полной и осмысленной.

Старший школьный возраст характеризуется:

· Сохранением материальной и эмоционально-комфортной функции семьи,

· Сохранением решающей роли школы в удовлетворении школы в удовлетворении познавательных и социально-психологических потребностей,

· Значительным возрастанием роли самообразования и самовоспитания,

· Возрастанием способности противостоять отрицательным влияниям среды,

· Заменой защитной роли взрослых на функцию ориентирования на будущее.

Изменения, происходящие в старшем школьном возрасте, связаны с: завершением формирования соматопита, сформированностью представления о собственной уникальности, эмансипацией от родителей, возникновением потребности в романтической любви, построением новой системы отношений с родителями, поиском смысла жизни.

Го сударственное образовательное учреждение дополнительного

образования

Центр внешкольной работы Центрального района

Методическая разработка

на тему «Особенности старшего школьного возраста»

Выполнила педагог дополнительного образования

Дундина Юлия Сергеевна

Санкт - Петербург

2012г.

Гитара очень популярный инструмент. Особенно инструмент популярен среди молодых людей и подростков. Большая часть обучающихся игре на гитаре охватывает возраст от 11 до 18 лет. В учебном процессе важно не только само обучение игре на гитаре, изучение нотной грамоты, приобщение к музыкальной культуре. Главную роль играет общение с обучающимися. Очень важная задача стоит перед педагогом - это индивидуальный подход к каждому ученику и поиск общего языка. Необходимо заинтересовать молодого человека в этом непростом возрасте. Эта работа посвящена анализу подросткового и старшего школьного возраста и всем особенностям этого периода в жизни молодого поколения.

Общая характеристика возраста.

Старший школьный возраст, или как его еще называют, ранняя юность, охватывает период развития детей от 13 до 18 лет. К концу этого периода школьник достигает физической зрелости, приобретает ту степень идейной и духовной зрелости, которая достаточна для самостоятельной жизни. Личность юноши и девушки складывается под влиянием совершенно нового положения, которое они занимают в обществе, в коллективе, в системе общественных отношениях, под влиянием тех изменений, которые происходят в их жизни и деятельности в школе и после ее окончания. Основными видами деятельности в ранней юности становятся в равной мере труд и учение. Имея близкую перспективу самостоятельной жизни, старшие школьники стремятся определить свой жизненный путь, наметить конкретные перспективы дальнейшей трудовой деятельности, выбрать свою будущую профессию. В связи с этим, формируются и делаются более устойчивыми профессиональные интересы, юноши и девушки начинают серьезно размышлять о своем будущем. Старший школьный возраст это возраст кипучей энергии, энтузиазма, дерзаний, романтически - окрашенного стремления к большим и героическим делам.

Развитие личности в старшем школьном возрасте.

В старшем школьном возрасте интенсивно развиваются моральные силы человека, формируется его духовный облик, определяются черты характера, происходит становление мировоззрения. На развитие личности в старшем школьном возрасте решающее влияние оказывает изменение положение учащегося в школе, семье, в системе общественных отношениях. Положение в обществе резко меняется и влияет решающим образом на становление личности. Под этим влиянием происходит глубокий процесс идейного становления личности, ее самоопределение. Руководство взрослых в этот период развития личности не только не снимается, но оно совершенно необходимо. Однако важно, чтобы это руководство было очень тактичным, умелым.

Конечно, старший школьник способен лучше и глубже, чем подросток, оценивать свои сильные и слабые стороны, свои достоинства и недостатки.

Однако подросток нередко более правильно оценивает себя, нежели старший школьник. Дело в том, что на развитие самосознание подростка влияют суждения других людей. Подросток, особенно младший, как бы смотрит на себя глазами окружающих, его суждение о самом себе часто повторяют аналогичные суждения родителей, учителей, товарищей. Естественно, что и самооценка его довольно объективна, потому что повторяет объективную оценку окружающих. По-другому, у старшего школьника с возрастом укрепляется тенденция самостоятельно анализировать и оценивать собственную личность, свое поведение и деятельность. А самому себя оценивать всегда труднее, чем осознать оценку со стороны. Поэтому старший школьник, умея анализировать свои личные особенности и поведение, лучше, чем подросток, оценивает себя.

Нередко юноши и девушки переоценивают свою личность, проявляют болезненное самолюбие, тщеславие, высокомерие, зазнайство, пренебрежительно относятся к окружающим; другие болезненно недооценивают себя, считают себя «посредственностью», «никчемным», сереньким и незаметным. Старший школьник, в отличии от подростка, способен осознать у себя не только простые, заметно проявляющиеся качества личности (такие, как трудолюбие, усидчивость, настойчивость, смелость, зазнайство и так далее), но и более сложные характеризующие многосторонние отношения личности (чувство долга, чести, собственного достоинства). Из этого следует, что надо умно и тактично помогать старшему школьнику, чтобы у него сформировалось правильное, объективное представление о себе, о собственной личности. Особенно этому должен следовать педагог, индивидуально занимающийся с учеником на музыкальном инструменте.

Подросток оценивает себя применительно к своему настоящему, старший школьник дает себе оценку применительно к своему будущем. «Каков я как член школьного коллектива?» - так ставит вопрос подросток. «Каков я для будущей самостоятельной жизни?» - так ставит вопрос старший школьник. Учащиеся старшего школьного возраста стремятся выработать у себя комплекс определенных качеств личности, в вопросах восприятия самих себя, их интересует формирование определенного, целостного морально-психологического облика. Поэтому большое значение имеет воспитание в учащихся правильного представления об этом облике, наличие у них своеобразного эталона, идеала, образца для поведения, с которым он соотносит качества своей личности и свое поведение. Например, любимого, родителей, героев любимых художественных произведений и кинофильмов, в которых они видят воплощение высоко ценимых ими качеств. Но в отдельных случаях у старших школьников может возникнуть и не совсем достойный идеал. Это отдельные привлекательные качества отрицательной личности, и они становятся образцом подражания. Педагогам необходимо тактично развенчивать подобные идеалы, помогая молодым людям выбрать образы, более достойные для подражания. В этом отношении личный пример, и авторитет старших играют очень важную роль.

В старшем школьном возрасте специфическую трансформацию претерпевает чувство взрослости: оно становится глубже острее. Старшие школьники еще менее, чем подростки, склонны мириться с принижением их взрослости, с отношением к ним, как к маленьким. Чувство взрослости в старшем школьном возрасте приобретает своеобразный характер: несколько сглаживается острота конфликта из-за действительного или мнимого непризнания равноправия старшего школьника с взрослыми. В 14 лет, когда он получает паспорт, совсем скоро наступит то время, когда исполнится 18 лет, он получает избирательное право вступать в брак. Это объективные признаки взрослости юноши, девушки. В этих условиях чувство взрослости не атрофируется, не пропадает, а трансформируется в своеобразное самоутверждение, самовыражение, которое проявляется в стремлении выразить свою индивидуальность. Если раньше старший школьник стремился, чтобы его признали взрослым, стремился ничем не отличаться от взрослых, то теперь он хочет, чтобы признали его оригинальность, его право чем-то выделяться из общей массы взрослых. Отсюда - любым путем обратить на себя внимание, утвердить свою самобытность, через утрирование моды, демонстративное и показное увлечение абстрактной живописью, скульптурой, музыкой. Впервые в старшем школьном возрасте появляется особое чувство - любовь. Это совершенно новое состояние в эмоциональной жизни школьника, чего нет у подростка. По отношению к подростку правильно говорить о проявлениях чувства личной симпатии, об увлеченности, привязанности, даже первой влюбленности, но любовь как глубокое чувство возникает только в ранней юности. Относясь серьезно к своему чувству, юноши и девушки глубоко интересуются интимными человеческими взаимоотношениями: «Что значит быть женой - другом и мужем - другом?». «Как избежать размолвок в семье?», «почему инициатива в создании семьи всегда принадлежит мужчине?», «как быть, если что-то в близком человеке очень нравиться, а что-то не нравиться?».

Влечение и интерес к противоположному полу в 14-18летнем возрасте нормальное явление. В 18 лет юноши и девушки получают право вступать в брак. Надо отдавать себе отчет в том, что наступает нормальный и неизбежный этап в развитии человека. Ни в коем случае не следует грубо вторгаться в мир интимных переживаний и тем более высмеивать, бранить, упрекать юношей или девушек за проявление этого чувства. Иное дело, когда возникающее чувство любви развивается ненормально (не встречает взаимности, связано с не совсем здоровыми интересами и переживаниями), мешает учению, отвлекает от работы, делает учащегося возбужденным или рассеянным, замыкает в кругу личных переживаний. Если нельзя придать этому чувству другой характер, необходимо попытаться переключить энергию и активность старшего школьника в русло других интересов, отвлечь его внимание.

Заманчивые, из соображений ложной стыдливости, вопросы любви, мы невольно позволяем решать их тем людям, влияние которых может быть только отрицательным. А наши воспитанники тянуться к этим людям, так как с ними легко говорить о том, что так волнует и интересует юношество.

В старшем школьном возрасте под влиянием правильно организованной учебно-воспитательной работы заметно развиваются эстетические чувства: способность замечать, эмоционально воспринимать и любить все прекрасное в окружающей действительности, в природе, искусстве, общественной жизни.

Развитию эстетических чувств у старших школьников надо уделять большое внимание. Также особое значение имеют организация экскурсий, посещение музеев, выставок, концертов, памятных мест.

Учебная деятельность и умственное развитие.

Учебная деятельность старших школьников значительно отличается по своему характеру и содержанию от учебной деятельности подростков. Дело не только в том, что углубляется содержание обучения, и вводятся новые учебные разделы. Основное отличие в том, что учебная деятельность предъявляет гораздо более высокие требования к их активности и самостоятельности. Ученики взрослеют, обогащается их опыт; они осознают, что стоят на пороге самостоятельной жизни. Растет их сознательное отношение к учению, которое приобретает непосредственный жизненный смысл. Развитие познавательных процессов, рост сознательного отношения к учению стимулирует дальнейшее развитие произвольности познавательных процессов, умение управлять ими. В конце старшего школьного возраста учащиеся полностью овладевают своими познавательными процессами: восприятием, памятью, воображением, мышлением, а так же вниманием.

В развитии памяти заметно увеличивается роль отвлеченного словесно-логического, смыслового запоминания. Хотя преобладает произвольная память, непроизвольное запоминание отнюдь не исчезает из практики детей. Они неизмеримо шире, чем подростки, пользуются приемами запоминания - составлением планов, выделением основных мыслей, сравнением, соотношением с уже известным. С полным основанием это же можно отнести и к характеристике внимания. Но в отличие от подросткового возраста, где произвольное внимание возникает лишь эпизодически, в старшем школьном возрасте оно может быть постоянным при наличии устойчивых жизненных интересов. Под влиянием специфической учебной деятельности существенные изменения происходят в мыслительной деятельности, в характере умственно работы. Как следствие постепенного приобретения опыта общественного поведения, роста морального сознания, изучения дела, которым занимается, у старшеклассников начинает складываться мировоззрение.

Трудовая деятельность и выбор профессии.

Нельзя сказать о роли общественного труда в развитии школьников. Труд способствует формированию инициативности, целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости.

Под влиянием перспективы перехода к самостоятельной трудовой жизни формируется характерная для этого возраста направленность на будущее. Это возраст жизненно - трудового самоопределения, когда начинаются серьезные поиски своего трудового призвания, возникает стремление найти свою будущую профессию. Подросток, как правило, еще не думает серьезно о своей будущей профессии, особенно если он предполагает после 9 класса учиться в школе. Профессий тысячи, но только выбранная по душе, когда сочетаются индивидуальная склонность к данному виду труда, способности к нему и высокая оценка его общественного значения, приносит моральное удовлетворение человеку и максимальную пользу обществу.

Под влиянием чего происходит выбор профессии? Массовый материал показывает известную роль школы и учителей в воспитании у школьника интереса к своей будущей профессии. По данным ряда исследований, 40-50% опрошенных старшеклассников мотивируют выбор будущей профессии интересом к тому или иному учебному предмету, а так же указывают на такие мотивы (чисто внешнего порядка), как наличие семейных традиций, материально-бытовой обеспеченности, пример друзей и товарищей. В отдельных случаях мотивами были близость места работы или вуза от дома, «красивая форма» или то, что «сюда легче устроиться».

На основании массовых исследований приходится сделать следующие выводы. Нельзя говорить о полной подготовленности наших старшеклассников к выбору профессии: во-первых, они, не имея ясного представления о большинстве профессий, не могут правильно ориентироваться в них. Во-вторых, школьники не всегда умеют объективно определить свою профессиональную пригодность

Мы, педагоги, должны понимать, что у старшеклассников неизбежно возникает жизненная проблема выбора профессий и необходимость помочь им сделать этот выбор наиболее целесообразно, учитывая личные склонности и способности. Не только школа, но и дополнительная деятельность детей (спорт, занятия музыкой, занятия прикладным искусством и другое образование вне школы) может повлиять на будущее наших детей.

Литература:

В.А.Крутецкий «Основы педагогической психологии».

Старший школьный возраст, или, как его называют, ранняя юность, охватывает период развития детей от 15 до 18 лет включительно, что соответствует возрасту учеников IX-X классов школы. К концу этого периода школьник достигает физической зрелости, он должен приобрести ту степень идейной и духовной зрелости, которая достаточна для самостоятельной жизни, производственной работы после окончания школы и обучения в вузе. В 16 лет юноша получает паспорт, в конце школьного возраста (или вскоре после окончания школы) он получает право участвовать в выборах Советов депутатов трудящихся - все это показатели его гражданской зрелости.

Основными видами деятельности в ранней юности становятся труд и учение. Одни юноши и девушки продолжают учиться в старших классах школы, другие в ПТУ или техникумах, совмещая производительный труд с учебой. В этих условиях и под их влиянием происходят характерные изменения в умственном и нравственном развитии юношей и девушек.

Молодежь этого возраста вступает в ряды ВЛКСМ и тем самым активно включается в борьбу за решение больших общественно-политических и государственных задач, стоящих перед обществом, перед страной. Активная общественная жизнь, новый характер учения (возрастающая самостоятельность и активность в учебном процессе, часто приобретающие характер самообучения, знакомство с предметами политехнического цикла) оказывают большое влияние на становление мировоззрения юношей и девушек (что является одной из основных черт психического развития в этом возрасте), на формирование их самостоятельности, инициативности, чувства долга, на развитие их творческой деятельности в различных областях знания.

Особое значение приобретает развитие личности в старшем школьном возрасте. Новые условия жизни и деятельности, новое зложение в коллективе, в школе, вступление в комсомол, приобретение практического опыта серьезной общественной деятельности предъявляют старшему школьнику совершенно новые достаточно высокие требования, под влиянием которых и складывается его личность. В школе старшие ребята начинают играть новую и ответственную роль - организаторов, руководителей, даже воспитателей (по отношению к младшим школьникам).

Движущей силой психического развития в старшем школьном возрасте является противоречие между резким повышением уровня требований, которые начинают предъявлять к девятикласснику - вчерашнему подростку - общество, комсомол, школьный коллектив, учебная деятельность (требования к его личности, творческим потенциям, самостоятельному мышлению),- и тем уровнем психического развития, которого он достиг. Противоречие это разрешается путем развития нравственных, умственных и творческих сил старшего школьника.

Остановимся на физическом развитии в этом возрасте, что важно сделать по следующим соображениям. Особенности физического развития оказывают известное влияние, которое, однако, не следует преувеличивать, на развитие некоторых качеств личности старшего школьника и до некоторой степени определяют возможности его дальнейшей жизнедеятельности.

Во-первых, здесь имеется в виду выбор профессии, зависящий в какой-то степени и от особенностей индивидуальной физической организации юношей и девушек. Во-вторых, сказывается взаимное влечение полов, при котором особенности физического развития играют далеко не последнюю роль. Осознание своей физической силы и привлекательности, здоровья и полноценности влияет на формирование у юношей и девушек таких качеств, как уверенность в себе, смелость, бодрость, оптимизм и жизнерадостность. Физическое здоровье, сила и ловкость движений, работоспособность (при прочих равных условиях) помогают сформировать ряд трудовых умений и навыков, расширяют возможности выбора профессии.

К концу старшего школьного возраста юноши и девушки обычно достигают физической зрелости и их физическое развитие мало чем отличается от физического развития взрослого человека. Завершается характерный для подросткового возраста период бурного и неравномерного роста и развития организма, наступает относительно спокойный период физического развития. В юношеском возрасте относительно стабильны физические качества (рост, вес). Темп роста в длину заметно замедляется. Так же заметно нарастает мышечная сила и работоспособность, увеличивается объем грудной клетки, заканчивается окостенение скелета, трубчатых костей, формирование и функциональное развитие тканей и органов. Как правило, в этом возрасте выравнивается характерное для подростков несоответствие в росте сердца и сосудов, уравновешивается кровяное давление, устанавливается ритмичная работа желез внутренней секреции.

В старшем школьном возрасте определяются и изменения в развитии нервной системы и мозга в частности. Причем изменения происходят не за счет увеличения массы мозга (это увеличение в данный возрастной период крайне незначительно), а, за счет усложнения внутриклеточного строения мозга, за счет его функционального развития. Постепенно строение клеток коры больших полушарий приобретает особенности, свойственные структуре клеток мозга взрослого человека. Увеличивается количество ассоциативных волокон, соединяющих участки коры между собой.

В итоге создаются предпосылки для усложнения аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий в процессе учения и труда. Наблюдающаяся порой у старших школьников повышенная нервная возбудимость, нарушения нормальной деятельности нервной системы чаще всего являются следствием неправильного режима жизни: ночных занятий, недостаточного сна, переутомления, курения, нерационального питания, вредных привычек и некоторых других причин.

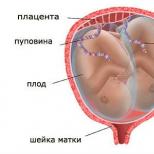

В начале старшего школьного возраста обычно заканчивается половое созревание, развиваются вторичные половые признаки, что вызывает заметное изменение внешности юноши или девушки. В иных случаях процесс полового созревания затягивается (чаще у мальчиков, чем у девочек), и тогда у старших школьников еще сохраняются некоторые физические черты, свойственные подросткам.

Однако и здесь надо подчеркнуть, что завершение периода полового созревания (к 15-16 годам) не означает еще ни физической, ни тем более психической, духовной зрелости. Лишь к 18 годам, когда по советским законам разрешается вступление в брак, наступает минимально необходимая для этого степень физической, духовной, гражданской зрелости. 18-летние юноши и девушки признаются обществом взрослыми людьми.