Иммунологическая несовместимость между матерью и плодом. Что делать партнерам при несовместимости для зачатия. Особенности кормления ребенка с физиологической желтухой

Изосерологическая несовместимость крови матери и плода - несовместимость крови матери и плода по системе резус или АВ0.

Гемолитическая болезнь плода/новорождённого (ГБП/ГБН) - заболевание, характеризующееся гемолизом эритроцитов и/или угнетением гемопоэза под влиянием АТ, образующихся у матери к Аг эритроцитов плода, взаимно проникающих через плацентарный барьер, проявляющееся анемией, увеличением числа бластных форм эритроцитов, часто билирубина в крови плода/новорождённого.

СИНОНИМЫ

Эритробластоз плода, гемолитическая желтуха новорождённого.

Резус-сенсибилизация, резус-конфликт, изоиммунизация, аллоиммунизация, групповая несовместимость.

КОД ПО МКБ-10

Класс XV Беременность, роды и послеродовый период (O00–О99)

Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, амниотической полости и возможными трудностями

родоразрешения (О30–О48).

O36 Медицинская помощь матери при других установленных или предполагаемых патологических состояниях плода.

О36.0 Резус-иммунизация, требующая предоставления медицинской помощи матери.

О36.1 Другие формы иммунизации, требующие предоставления медицинской помощи матери.

Класс XVI Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00–P96)

Геморрагические и гематологические нарушения у плода и новорождённого (P50–P61).

P55 Гемолитическая болезнь плода и новорождённого.

Р55.0 Резус-изоиммунизация плода и новорождённого.

Р55.1 АВ0-изоиммунизация плода и новорождённого.

Р55.8 Другие формы гемолитической болезни плода и новорождённого.

Р55.9 Гемолитическая болезнь плода и новорождённого неуточнённая.

P56 Водянка плода, обусловленная гемолитической болезнью.

Р56.0 Водянка плода, обусловленная изоимунизацией.

Р56.9 Водянка плода, обусловленная другой неуточнённой гемолитической болезнью.

P57 Ядерная желтуха.

Р57.0 Ядерная желтуха, обусловленная изоиммунизацией.

P58 Неонатальная желтуха, обусловленная чрезмерным гемолизом.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

ГБН, обусловленная несовместимостью крови матери и плода по системе АВ0, развивается в 10–20% случаев, при этом в 40 раз чаще у женщин с группой крови 0. Тяжёлые формы заболевания наблюдают в единичных случаях (1:3000 родов). Резус-сенсибилизация возможна при беременности, возникшей у супружеской пары, в которой мать имеет резус-отрицательную кровь, а отец - резус-положительную. Частота встречаемости резус-отрицательной принадлежности крови зависит от этнической принадлежности. Наиболее часто она выявляется у испанских басков - 30–32%, почти отсутствует у африканцев, у европейцев наблюдается у 15–16% населения.

ЭТИОЛОГИЯ (ПРИЧИНЫ) ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО

При резус-несовместимости кровь матери - резус-отрицательная, а у плода - резус-положительная. Выявление у женщин с резус-отрицательной кровью антирезус-АТ указывает на сенсибилизацию к Аг системы резус.

Изоиммунизация может также развиться и в результате несовместимости крови матери и плода по другим системам эритроцитарных Аг, например, системе АВ0, когда у матери 0 (I) группа крови, а у плода любая другая. Аг А и В плода могут проникать во время беременности в кровоток матери, приводя к выработке иммунных α- и β-АТ соответственно и развитию у плода реакции «Аг-АТ» (Аα, Вβ). Групповая несовместимость крови матери и плода, хотя и встречается чаще, чем несовместимость по другим системам Аг, но ГБП и ГБН при этом протекают легче и, как правило, не требуют интенсивной терапии.

Наибольшее клиническое значение имеет изосерологическая несовместимость по системе Аг Резус, так как 95% всех выраженных форм ГБП обусловлены несовместимостью по Аг D системы Резус (Rh) и только 5% - по другим системам эритроцитов. ГБП/ГБН может быть обусловлена несовместимостью по нескольким Аг одной или разных эритроцитарных систем.

Система Резус - система аллогенных эритроцитарных Аг человека, дифференциация которого начинается в ранние сроки внутриутробного развития (с 6–8-й недели беременности). Впервые белковый фактор в эритроцитах, обладающий антигенными свойствами, был обнаружен американскими учёными К. Ландштейнером и А. Винером в 1940 году. Ими в эксперименте показано, что эритроциты обезьян (макака-резус), введённые кроликам, вызывали у последних выработку АТ.

В настоящее время выделяют 6 основных Аг системы Rh (Dd, Cc, Ee). Каждый генный комплекс состоит из трёх антигенных детерминант: D или отсутствие D, С или с, Е или е в различных комбинациях. Существование Аг d до настоящего времени не подтверждено, так как не имеется гена, отвечающего за синтез указанного Аг. Несмотря на это, символ d применяется в иммуногематологии для обозначения факта отсутствия Аг D на эритроцитах при описании фенотипов.

Другими изосерологическими системами крови, с которыми может быть связан иммунологический конфликт, являются системы Келл–Челлано, Даффи, Кидд, MNSs, Лютеран и др. (табл. 38-1).

Таблица 38-1. Распределение антигенов эритроцитов по иммунологическому риску образовывать агрессивные антиэритроцитарные антитела

| Высокий | Низкий | Очень низкий | Отсутствует |

| D (система Резус) | e (система Резус) | S (система MNSs) | Lea (система Льюис) |

| K (система Келл) | Ce (система Резус) | U (система Келл) | Leb (система Льюис) |

| C (система Резус) | Kpa (система Келл) | M (система MNSs) | P (система Р) |

| E (система Резус) | Kpb (система Келл) | Fyb (система Даффи) | |

| C (система Резус) | CE (система Резус) | N (система MNSs) | |

| Fya (система Даффи) | k (система Келл) | Doa (система Домброк) | |

| s (система MNSs) | Coa (система Колтон) | ||

| Dia (система Диего) | |||

| Dib (система Диего) | |||

| Lu a (система Лютеран) | |||

| Yta (система Картрайт) | |||

| Jka (система Кидд) |

Наибольшее практическое значение имеет Аг Rh0(D) - основной Аг системы Резус. Он содержится на эритроцитах 85% людей, проживающих в Европе. Именно на основании наличия на эритроцитах Аг Rh0(D) выделяют резус- положительный тип крови. Кровь людей, эритроциты которых лишены этого Аг, относят к резус-отрицательному типу.

Люди с резус-положительной кровью могут быть гомозиготными (DD) и гетерозиготными (Dd). Если отец гомозиготен (DD), что отмечается у 40–45% всех мужчин с резус-положительной кровью, то доминантный ген D всегда передаётся плоду. Следовательно, у женщины с резус-отрицательной кровью (dd) плод будет Rh-положительным в 100% случаев.

Если отец гетерозиготен (Dd), что наблюдается у 55–60% всех резус-положительных мужчин, то плод будет резус- положительным в 50% случаев, так как возможно наследование и доминантного, и рецессивного гена. Определение гетерозиготности отца представляет определённые трудности и не может быть внедрено в рутинную практику.

Поэтому беременность у женщины с резус-отрицательной кровью от мужчины с резус-положительной кровью следует вести как беременность плодом с резус-положительной кровью.

ПАТОГЕНЕЗ

Иммунизация женщин с резус-отрицательной кровью происходит при беременности плодом с резус-положительной кровью в результате плодово-материнской трансфузии. Возможна также ятрогенная изоиммунизация вследствие введения в организм резус-отрицательной женщины резус-положительной крови (гемотрансфузия).

При физиологической беременности эритроциты плода проникают через плаценту у 3% женщин в первом, у 15% - во втором, у 45% - в третьем триместрах беременности. Объём фетальной крови в кровотоке матери возрастает с увеличением срока беременности и достигает около 30–40 мл в родах. Поэтому сенсибилизация может наступать после искусственного и самопроизвольного аборта, внематочной беременности. Наиболее часто трансплацентарная трансфузия наблюдается во время родов, особенно при оперативных вмешательствах (ручное отделение плаценты, КС). В процессе беременности резус-иммунизации способствует нарушение целостности ворсин хориона, вследствие чего происходит попадание эритроцитов плода в кровоток матери (гестоз, угроза прерывания беременности, преждевременная отслойка плаценты, экстрагенитальная патология, проведение инвазивных процедур – биопсии хориона, амниоцентеза, кордоцентеза). Степень риска резус-иммунизации при оценке различных анамнестических факторов представлена в табл. 38-2.

Таблица 38-2. Степень риска резус-иммунизации

| Факторы риска иммунизации | Риск иммунизации, % |

| Самопроизвольный аборт | 3–4 |

| Искусственный аборт | 2–5 |

| Внематочная беременность | <1 |

| Доношенная беременность (до родоразрешения) | 1–2 |

| Роды при совместимости по АВ0-системе | 16 |

| Роды при АВ0-несовместимости | 2–3,5 |

| Инвазивные процедуры | 1–3 |

| Переливание резус-положительной крови | 90–95 |

Первичным ответом матери на попадание в кровоток резус-Аг является выработка I- M («полные» АТ), которые имеют крупную молекулярную массу, не проникают через плацентарный барьер и поэтому не имеют значения в развитии ГБП. При повторном попадании резус-Аг в сенсибилизированный организм матери происходит быстрая и массивная продукция I- - («неполные» АТ), которые вследствие низкой молекулярной массы легко проникают через плаценту и являются причиной развития ГБП. I- - состоят из 4-х субклассов, значительно отличающихся по своей агрессивности к эритроцитам. Агрессивными являются I- - первого и третьего субклассов.

Выработанные АТ, проникая из кровотока беременной к плоду, вступают в реакцию с Аг эритроцитов плода (реакция «Аг-АТ»). При этом происходит их гемолиз с образованием непрямого токсичного билирубина. Разрушение эритроцитов является основной причиной развивающейся у плода анемии, а накопление непрямого билирубина приводит к развитию желтухи.

В результате развившейся гемолитической анемии стимулируется синтез эритропоэтина. Когда образование в костном мозге эритроцитов не может компенсировать их разрушение, возникает экстрамедуллярное кроветворение в печени, селезёнке, надпочечниках, почках, плаценте и слизистой оболочке кишечника плода. Это приводит к обструкции портальной и пуповинной вен, портальной гипертензии, нарушению белковосинтезирующей функции печени - гипопротеинемии. Снижается коллоидно-осмотическое давление крови, результатом чего являются асцит, генерализованные отёки у плода. Компенсаторно увеличивается сердечный выброс и минутный объём, формируется гипердинамический тип кровообращения. Наблюдается гипертрофия миокарда, в дальнейшем - СН. Тяжесть состояния плода обусловлена также прогрессирующей тканевой гипоксией, нарастанием ацидоза.

Поскольку непрямой билирубин хорошо растворяется в липидах, он в первую очередь поражает ядра клеток головного мозга, что в периоде новорождённости способствует развитию билирубиновой энцефалопатии и ядерной желтухи.

Таким образом, анемия и высокий уровень билирубина являются основными наиболее часто встречающимися симптомами ГБП, при тяжёлых формах заболевания возможно развитие водянки у плода вплоть до анасарки.

Редкая встречаемость тяжёлых форм ГБП и ГБН при АВ0 несовместимости объясняется рядом факторов: связыванием большого количества анти-А и анти-В АТ с Аг А и Аг В, растворёнными в тканях плаценты, плазме крови, ОВ; структурой Аг А и Аг В фетальных эритроцитов, позволяющей связывать только небольшое количество АТ, даже если их много; преимущественным наличием анти-А и анти-В АТ в виде I- - 2.

Существует и другой патогенетический вариант развития заболевания, при котором анемия, развивающаяся у плода/новорождённого имеет не гемолитический, а апластический характер. Этот вариант развивается при несовместимости крови матери и плода по Аг К (система Келл). Анти-К АТ вызывают не гемолиз эритроцитов, а угнетение гемопоэза у плода, поэтому в его крови и АЖ будут отсутствовать повышенные уровни билирубина, в клинической картине заболевания у новорождённого не наблюдается желтухи.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА (СИМПТОМЫ) НЕСОВМЕСТИМОСТИ КРОВИ МАТЕРИ И ПЛОДА

Специфическая клиническая картина заболевания у беременных отсутствует, хотя некоторые авторы описывают так называемый «зеркальный синдром», при котором параллельно с нарастанием проявлений «внутриутробной катастрофы» у матери наблюдается комплекс симптомов, в целом напоминающий гестоз.

Заболевание диагностируют на основании данных лабораторного и инструментального исследования.

ДИАГНОСТИКА

ДИАГНОСТИКА РЕЗУССЕНСИБИЛИЗАЦИИ

Диагностика резус-сенсибилизации у матери основывается на результатах изучения анамнеза, определения наличия/отсутствия титра эритроцитарных АТ в её периферической крови. Диагностика ГБП основана на данных ультразвуковой фето-, плацентометрии, исследования количества ОВ, ультразвуковых признаках наличия отёка у плода, допплерометрического исследования мозгового кровотока плода с целью выявления анемии, оценки функционального состояния плода. При получении неинвазивных данных о наличии анемии проводится амнио- и кордоцентез с последующей гемотрансфузией.

Наличие в анамнезе женщины с резус-отрицательной кровью гемотрансфузии без учёта резус-принадлежности её крови, самопроизвольного прерывания беременности, антенатальной смерти плода в предыдущих беременностях или рождения ребёнка с ГБН являются прогностически неблагоприятными и указывают на повышенный риск заболевания плода при данной беременности.

У пациенток с резус-отрицательной кровью необходимо с ранних сроков (6–12 нед) или при первом обращении исследовать кровь на наличие антиэритроцитарных АТ и определять их титр в динамике (1 раз в месяц на протяжении всей беременности).

Титр АТ соответствует наибольшему разведению сыворотки, при котором в ней ещё возможна реакция агглютинации «Аг-АТ» (титр АТ может быть равен 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 и т.д.). Абсолютная величина титра АТ в крови матери при определении степени тяжести заболевания плода не имеет решающего значения для прогноза развития заболевания у плода/новорождённого (возможно рождение детей с резус-отрицательной кровью у резус-сенсибилизированных женщин). Титр АТ в течение беременности может нарастать, оставаться без изменений, снижаться, а иногда наблюдается скачкообразное изменение титра (чередующиеся повышение и понижение), что имеет относительное значение.

ДИАГНОСТИКА ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПЛОДА

Большое значение в диагностике ГБП имеет УЗИ с фето- и плацентометрией. Для определения первых признаков ГБП УЗИ целесообразно производить, начиная с 18–20 нед. До этого срока ультразвуковые признаки ГБП, как правило, не выявляются. В дальнейшем УЗИ проводят по показаниям, в зависимости от динамики ультразвуковых и допплерометрических данных. При благоприятных результатах у сенсибилизированных больных желательно проводить исследования в динамике не реже одного раза в 2–3 нед, при тяжёлых формах ГБП УЗИ иногда проводят каждые 1–3 дня.

Одним из ультразвуковых признаков ГБП является увеличение толщины плаценты - превышение нормальной для срока беременности толщины плаценты на 0,5–1,0 см. На наличие ГБП указывают также увеличение размеров печени, селезёнки плода (органы экстрамедуллярного кровообращения), многоводие. Дополнительным ультразвуковым критерием заболевания может служить расширенная вена пуповины (более 10 мм).

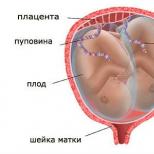

Наиболее точно при УЗИ ставится диагноз отёчной формы ГБП, критериями которой являются выраженная плацентомегалия (до 6,0–8,0 см), гепатоспленомегалия, асцит, многоводие (рис. 38-1). К патологическим ультразвуковым признакам при выраженной водянке плода относятся также кардиомегалия и перикардиальный выпот, гидроторакс, повышенная эхогенность кишечника вследствие отёка его стенки, отёк подкожной клетчатки головы, туловища и конечностей плода.

Рис. 38-1. Отёчная форма гемолитической болезни плода, эхограмма (а – плацентомегалия, б – асцит).

В настоящее время ведущее место в диагностике анемии у плода занимает допплерометрическое исследование максимальной скорости кровотока в средней мозговой артерии. Увеличение максимальной скорости кровотока, выраженной в МоМ, более 1,5 для срока беременности с высокой чувствительностью и специфичностью свидетельствует о развитии у плода гипердинамического типа кровообращения, характерного для тяжёлой анемии (рис. 38-2). При получении таких данных проводят инвазивную уточняющую диагностику - амнио- и кордоцентез.

Рис. 38-2. Кровоток в средней мозговой артерии при гемолитической болезни плода, допплерограмма.

Учитывая, что гипербилирубинемия является одним из основных признаков ГБП, для диагностики заболевания возможно определять оптическую плотность ОВ, повышающуюся по мере увеличения концентрации в них билирубина (оптической плотности) за счёт выделения почками плода. Величину оптической плотности билирубина в ОВ можно определять, используя фотоэлектроколориметр или, предпочтительнее, спектрофотометр с длиной волны 450 нм. В 34–35 нед уровень оптической плотности билирубина менее 0,1 отн.ед. свидетельствует об отсутствии заболевания плода. Повышение оптической плотности билирубина происходит при развитии ГБП: значения 0,1–0,15 указывают на лёгкую степень заболевания, 0,15–0,2 - среднюю; оптическая плотность билирубина более 0,2 с большой вероятностью позволяет предположить наличие тяжёлой формы ГБП. Более точно и в более ранние сроки беременности (начиная с 24 нед) оценить тяжесть ГБП возможно при исследовании оптической плотности билирубина в АЖ при различных длинах волн света (от 300 до 700 нм) с помощью спектрофотометра. Полученные значения оптической плотности билирубина интерпретируют согласно шкале Лили, которая делится на зоны: 1, 2А, 2В, 2С, 3 (рис. 38-3).

Рис. 38-3. Шкала Лили.

Если значение оптической плотности билирубина соответствует первой зоне, плод следует считать здоровым или резус-отрицательным. Если значение оптической плотности билирубина соответствует третьей зоне шкалы Лили, то при сроке гестации до 34 нед показано проведение кордоцентеза и внутриутробного переливания крови, после 34-й недели следует провести родоразрешение.

Долгое время метод Лили считали одним из основных для диагностики степени тяжести ГБП. Однако в настоящий момент этот метод представляет исторический интерес, имеет относительное значение, поскольку он неинформативен при апластическом характере анемии у плода, промежуточные его значения (2-я зона) не дают чётких представлений о тяжести заболевания и требуют выполнения повторных инвазивных вмешательств, усиливающих сенсибилизацию. Поэтому его используют только в качестве дополнительного метода при диагностических кордоцентезах.

Наиболее точным методом выявления ГБП и степени её тяжести является исследование плодовой крови, полученной путем кордоцентеза (пункции пуповины). Кордоцентез проводят с 18 нед беременности. Единственным показанием к нему являются данные допплерометрии, свидетельствующие о наличии у плода анемии, поскольку только тяжёлая анемия является показанием к внутриутробному лечению. Другие показания к выполнению инвазивных вмешательств у сенсибилизированных пациенток отсутствуют, поскольку все они усиливают сенсибилизацию.

При проведении кордоцентеза кровь плода исследуют на группу и резус-принадлежность, уровни Hb и Ht, можно выполнить непрямую пробу Кумбса и определение билирубина.

Нормативные показатели Hb и Ht у плода в различные сроки гестации представлены в табл. 38-3.

Таблица 38-3. Показатели гемоглобина и гематокрита у здоровых плодов

Анемию у плода считают легкой при 0,65 < Hb < 0,84 МоМ, средней - при 0,55 < Hb <0,65 МоМ, тяжёлой - при Hb < 0,55 МоМ для срока беременности. Противопоказаниями к проведению кордоцентеза является выраженная угроза прерывания беременности.

При проведении кордоцентеза возможны следующие осложнения: кровотечение из места пункции пуповины; гематома пуповины; плодово-материнские кровотечения; отслойка плаценты; острая гипоксия плода; преждевременное излитие вод; преждевременные роды; инфицирование. Антенатальные потери наблюдаются в 0,5–2% наблюдений.

В последние годы разработан и начинает использоваться в практике метод, позволяющий исследовать фетальные эритроциты в периферической крови матери с целью диагностики резус-принадлежности крови плода. Установленная в ранние сроки беременности резус-отрицательная принадлежность крови плода (точность диагностики до 100%) позволяет избежать необоснованных инвазивных диагностических вмешательств.

Учитывая, что ГБП нередко сопровождается его гипоксией, необходимо оценить его функциональное состояние при КТГ. Интерпретацию кардиотокограмм производят согласно шкале оценки сердечной деятельности плода.

Регистрация при КТГ кривой «синусоидального» типа свидетельствует о наличии тяжёлой формы ГБП. При признаках нарушения функционального состояния плода мониторинг необходимо проводить ежедневно.

В большинстве случаев ультразвуковая фето- и плацентометрия, оценка скорости кровотока в средней мозговой артерии плода, результаты амниоцентеза и кордоцентеза позволяют выработать правильную тактику ведения пациентки. План ведения зависит от срока беременности, состояния плода и уровня перинатальной службы в данном учреждении (возможность проведения внутриматочных гемотрансфузий и выхаживания недоношенных детей).

ДИАГНОСТИКА ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЁННОГО

Сразу после рождения ребёнка у женщин с резус-отрицательной кровью или резус-сенсибилизацией необходимо произвести определение резус-принадлежности и группы крови новорождённого, содержания Hb и билирубина в крови, взятой из пуповины.

В раннем неонатальном периоде выделяют три основные клинические формы ГБН:

Гемолитическая анемия без желтухи и водянки;

гемолитическая анемия с желтухой;

гемолитическая анемия с желтухой и водянкой.

Гемолитическая анемия без желтухи и водянки - наиболее лёгкая форма заболевания. У детей при рождении отмечается бледность кожных покровов, в крови снижен уровень Hb (менее 140 г/л). Желтуха отсутствует или проявляется на 2–3-и сут, выражена незначительно и исчезает к 7–10-му дню.

Гемолитическая анемия с желтухой встречается наиболее часто и характеризуется желтушным окрашиванием кожных покровов и слизистых оболочек при рождении или вскоре после рождения (в отличие от физиологической желтухи, которая проявляется на 2–3 сутки). Отмечается увеличение печени и селезёнки; наряду со снижением Hb в периферической крови новорождённого наблюдается гипербилирубинемия.

Без проведения лечебных мероприятий в ближайшие 2–3 дня интенсивность желтухи нарастает, общее состояние ухудшается, появляются симптомы билирубиновой интоксикации (вялость, снижение врождённых безусловных рефлексов, приступы апноэ). Возможно развитие билирубиновой энцефалопатии (ядерной желтухи): беспокойство, усиление тонуса разгибательной мускулатуры, тонические судороги, симптом «заходящего солнца».

Гемолитическая анемия с желтухой и водянкой является наиболее тяжёлым проявлением заболевания, нередко заканчивающейся внутриутробной гибелью плода или смертью новорождённого. При этой форме наблюдаются выраженная анемия и тромбоцитопения, генерализованные отёки, скопление жидкости в серозных полостях (асцит, гидроперикард, гидроторакс) и геморрагический синдром. Печень, селезёнка резко увеличены и уплотнены вследствие наличия очагов экстрамедуллярного кроветворения. ГБН классифицируется также по степени тяжести в зависимости от выраженности гемолиза (табл. 38-4).

Таблица 38-4. Критерии степени тяжести гемолитической болезни новорождённых

ЛЕЧЕНИЕ НЕСОВМЕСТИМОСТИ КРОВИ МАТЕРИ И ПЛОДА

Лечение изосерологической несовместимости крови матери и плода не проводят. К настоящему времени признаны неэффективными методы, «снижающие» степень сенсибилизации (уровень титра АТ): неспецифическая десенсибилизирующая терапия, трансплантация кожного лоскута от мужа, гемосорбция, плазмоферез.

Лечение ГБП состоит во внутрисосудистой гемотрансфузии плоду при среднетяжёлой и тёжелой анемии.

Внутриутробное переливание крови повышает уровень Hb и Ht, снижает риск развития отёчной формы ГБП и позволяет пролонгировать беременность. Кроме того, переливание плоду отмытых эритроцитов способствует ослаблению иммунного ответа организма беременной за счёт снижения относительного количества резус- положительных эритроцитов и поддержанию Ht плода на уровне выше критического.

Для внутрисосудистой гемотрансфузии проводят кордоцентез и осуществляют забор крови плода для определения предтрансфузионного Ht плода. После получения пробы плодовой крови рассчитывают необходимый объем трансфузии с учётом уровней Ht плода, донорской крови и срока беременности. Для внутриутробного переливания крови используют эритроцитную массу (отмытые эритроциты 0(I) группы резус-отрицательной крови), скорость введения не должна превышать 1–2 мл/мин. С целью оптимизации условий проведения трансфузии возможно проведение миорелаксации плода введением раствора ардуана; для борьбы с отёчным синдромом гемотрансфузию сочетают с переливанием 20% раствора альбумина.

По окончании гемотрансфузии производят контрольный забор крови плода для определения посттрансфузионного Ht и Hb с целью оценки эффективности процедуры.

Необходимость повторных гемотрансфузий определяется сроком беременности. При решении вопроса о сроках проведения повторных гемотрансфузий учитывают показатели максимальной систолической скорости кровотока в средней мозговой артерии плода.

Внутриутробные переливания крови могут проводиться неоднократно до 32–34 нед беременности, после этого гестационного возраста решают вопрос о досрочном родоразрешении.

Лечение ГБН. Лёгкая форма ГБН требует ежедневного контроля уровня Hb, Ht и билирубина. По показаниям проводят коррекцию анемии резус-отрицательной эритроцитарной массой, соответствующей группе крови новорождённого. Эритроцитную массу следует переливать через катетер, введённый в центральную или периферическую вену, с помощью шприцевого насоса со скоростью 10–12 мл/ч, желательно под контролем АД, ЧСС и диуреза.

Показана также инфузионная терапия, направленная на дезинтоксикацию организма новорождённого, повышение билирубиносвязывающей способности альбумина крови и коррекцию метаболических нарушений. В состав инфузионных сред включаются следующие растворы: 10% раствор глюкозы, 5% раствор альбумина по 8–10 мл/кг, плазма по 10–15 мл/кг. Общий объём вводимой жидкости должен составлять 100–150% физиологической потребности новорождённого.

Параллельно проводят фототерапию, которая направлена на разрушение в коже новорождённого непрямого билирубина до его водорастворимых дериватов. Для светолечения используют лампы дневного или синего света с длиной волны 460–480 нм. Фототерапию проводят в кювезе в непрерывном или импульсном режиме.

Лечение детей с ГБН средней тяжести, помимо вышеуказанных инфузионной терапии и фототерапии включает также внутрижелудочное капельное (со скоростью 10–12 мл/ч) введение жидкости в целях предотвращения холестаза и абсорбции билирубина, экскретируемого в кишечник. Общий объём жидкости должен составлять 60–70 мл/кг массы тела (плазма 10–15 мл/кг, раствор 25% магния сульфата 5–8 мл/кг, 4% раствор хлористого калия 5–8 мл/кг, 5% раствор глюкозы).

Основным методом лечения гипербилирубинемии у новорождённого является заменное переливание крови.

Заменное переливание крови делят на раннее (в 1–2-е сут жизни) и позднее (с 3-х суток жизни). Раннее заменное переливание крови проводят с целью выведения из кровотока новорождённого билирубина и заблокированных АТ эритроцитов, повышения уровня Hb. Целью позднего заменного переливания крови является, в основном, предупреждение билирубиновой интоксикации.

Показания к раннему заменному переливанию крови:

Показания к позднему заменному переливанию крови:

При ГБН, вызванной резус-конфликтом, для заменного переливания крови используют одногруппную резус- отрицательную кровь или смесь резус-отрицательной эритроцитарной массы и одногруппной с ребёнком плазмы. При несовместимости по групповым факторам необходимо переливание эритроцитной массы 0(I) группы (соответственно резус-принадлежности ребёнка) и одногруппной плазмы.

Прикладывание к груди проводят после уменьшения желтухи и снижения билирубина при общем удовлетворительном состоянии ребёнка, как правило, с 5–6-го дня жизни. АТ, содержащиеся в молоке, не проникают через кишечную стенку в силу своей крупнодисперсности и не оказывают вредного влияния на уровень Hb.

При отёчной форме ГБН необходимо немедленное восполнение ОЦК и коррекция уровня Hb для борьбы с выраженной гипоксией и анемией. В связи с сердечно-сосудистой недостаточностью первое заменное переливание крови возможно провести «малым» объёмом из расчёта 60–70 мл/кг эритроцитарной массы.

При выраженной дыхательной недостаточности, обусловленной отёком лёгких, показано проведение ИВЛ до купирования лёгочной недостаточности. При выраженном асците лапароцентез проводят под контролем УЗИ. Для предупреждения гипотонии у новорождённого асцитическую жидкость следует выводить медленно. В связи с выраженной СН, обусловленной дистрофией миокарда, показаны терапия сердечными гликозидами по общепринятой методике, ранняя профилактика холестаза.

Проведение фототерапии при отёчной форме заболевания ограничено, так как в первые дни жизни у ребёнка наблюдается накопление большого количества прямого билирубина и возможно такое осложнение, как «синдром бронзового младенца».

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ РОДОВ

Способ родоразрешения беременных с резус-сенсибилизацией зависит от состояния плода, срока беременности, паритета и подготовленности родовых путей.

При отсутствии клинических признаков тяжёлой формы заболевания плода, сроке беременности, близком к доношенному (свыше 36 нед), и зрелой шейке матки роды ведут через естественные родовые пути. Если заболевание плода расценивают как тяжёлое, то предпочтительнее оперативное родоразрешение, так как КС позволяет избежать дополнительной травматизации больного плода во время родов.

ПРОФИЛАКТИКА РЕЗУССЕНСИБИЛИЗАЦИИ

Решение проблемы резус-сенсибилизации заключается в своевременном проведении профилактических мероприятий, которые включают:

Осуществление любого переливания крови с учётом резус-принадлежности крови пациентки и донора;

сохранение первой беременности у женщин с резус-отрицательной кровью;

специфическая профилактика у женщин с резус-отрицательной кровью без явлений сенсибилизации путем введения иммуноглобулина человека антирезус Rho[D] после любого прерывания беременности (роды резус-положительным плодом, аборты, внематочная беременность).

Для специфической профилактики резус-сенсибилизации используют иммуноглобулин человека антирезус Rho[D] (специфические АТ). Эффект иммуноглобулина человека антирезус Rho[D] обусловлен механизмом торможения иммунного ответа за счёт связывания имеющихся в организме матери Аг.

Препарат вводят по одной дозе (300 мкг) внутримышечно однократно: родильнице не позже, чем через 72 ч после родов (желательно в течение первых двух часов), после искусственного прерывания беременности и при внематочной беременности непосредственно по окончании операции. После КС, ручного отделения плаценты, а также при отслойке плаценты дозу препарата необходимо удвоить (600 мкг).

Очень важна также антенатальная профилактика резус-сенсибилизации всем беременным с резус-отрицательной кровью и отсутствием резус-АТ в сыворотке крови. Это обусловлено тем, что трансплацентарный переход эритроцитов плода в материнский кровоток происходит с 28 нед беременности, и начало сенсибилизации может происходить до родоразрешения. Поэтому в 28 нед гестации все неиммунизированные беременные с резус- отрицательной кровью при условии, что отец плода резус-положительный, должны получать профилактически 300 мкг иммуноглобулина человека антирезус Rho[D], который не проходит через плаценту и специально разработан для антенатальной профилактики резус-сенсибилизации. Антенатальную профилактику проводят также после инвазивных процедур (биопсия хориона, амниоцентез, кордоцентез) независимо от срока беременности.

Если в 28 нед проводилась профилактика иммуноглобулином человека антирезус Rho[D], то определение резус-АТ в крови беременной не имеет клинического значения!

При рождении ребёнка с резус-положительной кровью инъекцию иммуноглобулина человека антирезус Rho[D] осуществляют повторно после родов в течение первых 72 ч.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТКИ

Женщины детородного возраста должны знать резус-принадлежность своей крови. Женщины с резус-отрицательной кровью должны быть информированы о целесообразности сохранения первой беременности, а также о необходимости профилактики резус-сенсибилизации путём введения антирезус-иммуноглобулина после абортов и внематочной беременности.

При планировании беременности женщине необходимо также знать резус-принадлежность и группу крови отца будущего ребёнка. Все неиммунизированные беременные с резус-отрицательной кровью должны быть осведомлены о необходимости профилактического введения иммуноглобулина человека антирезус Rho[D] после диагностических инвазивных процедур (биопсия хориона, амниоцентез, кордоцентез) в 28 нед беременности, а также после родов (не позже, чем через 72 ч).

Женщинам с резус-сенсибилизацией и чрезвычайно отягощённым анамнезом (гибель детей от ГБН) необходимо знать о возможности наступления беременности плодом с резус-отрицательной кровью с помощью ЭКО. При ЭКО в процессе преимплантационной диагностики отбираются и переносятся в матку именно те эмбрионы, которые наследуют материнскую резус-отрицательную кровь. При этом обязательным условием является гетерозиготность отца по резус-фактору (Dd), когда в 50% возможно ожидать, что плод будет с резус-отрицательной кровью.

ПРОГНОЗ

Зависит от тяжести заболевания плода и своевременности начатого лечения при ГБП и ГБН. Более благоприятный прогноз при ГБП и ГБН, обусловленной несовместимостью крови матери и плода по АВ0.

Совместимость по группе крови является достаточно актуальной темой в медицине, а точнее в области семейного планирования. Узнав о беременности, отцу и матери будущего ребенка необходимо в первую очередь сделать анализ крови. Этот основной тест, определяющий группу и резус-фактор крови, играет важную роль в здоровье и дальнейшем благополучии мамы и малыша.

Существуют четыре ключевые группы (типы) крови: O (I), A (II), B (III) и AB (IV). Группа крови передается по наследству при рождении и остается на всю жизнь. Каждый из четырех типов крови классифицируется на основании наличия или отсутствия белка. Эти белки известны, как «антигены». Одни из них связаны с группой крови, другие отвечают за резус-фактор, который определяется тремя маркерами (антигенами): D, C и E. Самый распространенный - это антиген «D». У резус-положительных организмов на поверхности эритроцитов присутствует вещество, называемое D-антигеном. Их называют RhD-положительными. У резус-отрицательных организмов антигена «D» отсутствует в составе крови, и таких людей называют RhD-отрицательными.

Группа крови имеет очень важное предназначение - она поддерживает жизнеспособность всего организма. Поэтому, перед тем, как планировать зачатие, необходимо проверить совместимость с партнером.

Антитела являются частью естественной защиты организма от вторжения микробов и бактерий. Они не признают ничего «иностранного» в организме и предупреждают иммунную систему, чтобы избавиться от него. Кровь человека сгруппирована в четыре типа: А, В, AB, или О. Каждая буква относится к типу найденного антигена. Например, тип A имеет белки, известные как A-антигены. Каждая группа крови имеет свой резус-фактор (Rh) — положительный (Rh+), или отрицательный (Rh−). Во всем мире наиболее распространены типы крови O + и A +. Около 85% населения имеет Rh+, остальные 15% - обладатели «Rh−»

Резус-фактор - это 50 типов разных белков, если присутствует хотя бы один, то резус считается положительным. Ребенок наследует от родителей группу крови и резус-фактор. В течение беременности и во время родов RhD играет важную роль, когда RhD-отрицательная мать ждет RhD-положительного малыша. Это происходит только, когда отец ребенка является носителем положительного Rh. Однако не все малыши, у которых RhD+ отец, получают плюсовой резус-фактор.

Исследования, проведенные за последние 40 лет, показали, что бесплодие и привычное невынашивание может быть результатом действия антител в вагинальном секрете у женщины, реагирующих с антигенами крови в мужской сперме.

Проблема несовместимости

Резус-фактор проверяется путем теста на кровь. «Rh−» несет угрозу для роженицы в случае, если ее Rh не совпадает с Rh ребенка. Исследования показали, что некоторые проблемы связаны с несовместимостью типов крови между матерью и плодом или между родителями. Как написано выше, маркеры (антигены) защищают организм от внешних вредителей, таких как бактерии и вирусы. Когда антиген встречает чужеродный предмет, он создает антитела против него. То же самое может произойти при попытке забеременеть. Организм отреагирует выработкой антител на появление сперматозоидов или плода, что будет препятствовать зачатию.

Проблема появляется, когда Rh материнской крови не совпадает с Rh плода, и организм начинает вырабатывать антитела против белков на эритроциты ребенка. Rh-отрицательная роженица не всегда несет угрозу развитию плода:

- если оба родителя Rh-отрицательные, и ребенок также получает «Rh−», то осложнений не возникает;

- если у матери «Rh−», а у отца «Rh+», а плод получает отрицательный резус, то угрозы конфликта нет;

- если роженица имеет «Rh+», а у ребенка отрицательный резус - несовместимости белков не произойдет.

Шанс наследования ребенком Rh и вероятность конфликта в таблице.

Резус-фактор

| Отец | Мать | Ребенок | Вероятность конфликта |

|---|---|---|---|

| + | + | 75% + | Нет |

| + | - | 50% + | 50% |

| - | + | 50% + | Нет |

| - | - | - | Нет |

Как влияет резус-фактор на течение беременности

Проблемы с резус-фактором появляются, когда Rh матери отрицательный, а малыш имеет Rh положительный. Это называется «резус-несовместимость». Как правило, такие конфликты не возникают при первой беременности, но будут возможны при следующих зачатиях. Если «Rh+» кровь плода смешивается с отрицательным Rh матери в течение беременности или родов, то кровь роженицы начнет создавать антитела против «Rh+», как при встрече с вредными веществами.

Антитела Rh могут просочиться через плаценту и атаковать кровь ребенка. Такие действия приводят к гемолитической анемии, которая разрушает эритроциты. При этом количество билирубина в крови ребенка увеличивается. После рождения у малыша наблюдается низкий мышечный тонус, вялость и желтизна кожи и белков глаз. Эритроциты несут ответственность за наличие кислорода во всем частям тела. Если эритроцитов не достаточно, организм ребенка не обогащается нужным количеством кислорода, и гемолитическая анемия может привести к серьезным заболеваниям, а также к гибели плода.

Когда женщина вынашивает малыша, в качестве барьера между эритроцитами матери и ребенка выступает плацента. Бывают моменты, когда незначительные порции крови ребенка могут поступить в кровь роженицы:

- чаще всего это бывает во время родов;

- риск смешивания крови возникает при выкидыше или во время аборта;

- в ситуациях, сопутствующих беременность - как амниоцентез (отбор проб ворсин хориона);

- при вагинальном кровотечении или травме живота.

Если у будущей матери отрицательный Rh, а у партнера положительный, то женский организм может отвергнут плод. Помешать данному явлению могут лишь специалисты.

Как избежать проблем

При выявлении несовместимости, врач организовывает несколько анализов крови еще беременной женщине для контроля уровня антител. После рождения, кровь ребенка тоже тестируется. Если у малыша «Rh+», то матери предлагается инъекция анти-D (иммуноглобулина) в течение нескольких дней после родов. Анти-D-профилактика - это прием препарата, который препятствует выработке организмом женщины антител против Rh+ клеток. Сегодня резус-сенсибилизацию во время беременности и после родов можно в значительной степени предупредить. Для этого служит профилактика, осуществляемая с помощью анти-D-иммуноглобулина.

Всем резус-отрицательным будущим мамам предлагаются инъекции анти-D-иммуноглобулина. Эта процедура предотвращает вред от Rh-несовместимости .

Обычно, всем беременным женщинам, организм которых Rh-отрицателен и не обладает антителами к антигену D, рекомендуют профилактику с применением анти-D-иммуноглобулина. Это или один укол между 28-30 неделями беременности, или два - на 28-34 неделе. Такая профилактика называется текущей дородовой (антенатальной).

Процесс, в результате которого материнский организм начинает вырабатывать антитела против антигена D, называется потенциально сенсибилизирующим. Иногда, после возникновения таких обстоятельств, необходимы дополнительные инъекции анти-D-иммуноглобулина. К таким ситуациям относятся следующие:

- угроза выкидыша или выкидыш;

- эктопическая (внематочная) беременность;

- прерывание беременности;

- вагинальное кровотечение;

- родовспомогательное вмешательство;

- травма живота, например, после падения или автомобильной аварии.

О каждом событии, будь то вагинальное кровотечение или травма живота, роженица должна как можно быстрее сообщить своей акушерке или лечащему врачу.

Своевременная консультация с лечащим врачом - это верный шаг к беспроблемному вынашиванию и к рождению здорового малыша.

Что такое анти-D

Анти-D-иммуноглобулин вырабатывается из компонента крови доноров, называемого плазмой. При этом, как и при получении любых других медикаментов, производимых из крови, существует вероятность передачи вируса от донора принимающему анти-D-иммуноглобулин. Однако все доноры подвергаются тщательному отбору, и в производстве препарата предусмотрены операции по удалению и разрушению вирусов, что обеспечивает минимальную вероятность их передачи.

Новейшие методики исследования, лечения и профилактики ведут полный контроль над процессом беременности, позволяя свести к минимуму риски осложнений при несовместимости крови. Своевременная сдача анализов, а также обращение к лечащему врачу, помогут предотвратить возникновение любых конфликтных ситуаций.

Видео — Беременность и резус-фактор крови

Когда мужчина и женщина только начинают выстраивать отношения, вряд ли они интересуются группой крови друг друга, а тем более ее совместимостью. И лишь когда пара задумывается о рождении ребенка, этот вопрос становится актуальным. Чаще всего супруги сдают анализы на группы и резус-фактор, когда женщина уже в положении. В идеале проходить комплексное обследование, в том числе тест на совместимость крови при зачатии, еще на этапе планирования беременности.

Как известно, у человека выделяют четыре вида крови по группе и два – по резус-фактору. Первая группа – 0 (I), вторая – A (II), третья – B (III) и четвертая – AB (IV). Кроме этого, кровь может быть резус-положительной (Rh+) и резус-отрицательной (Rh-).

Совместимость по крови и по Rh

Медики утверждают, что, как таковой, несовместимости групп крови не существует. Возможна несовместимость супругов иммунологическая, генетическая, по системе HLA, а также выработка антител к сперматозоидам мужчины. В связи с этим зачатия может не происходить, беременности заканчиваются выкидышами, ребенок рождается нежизнеспособным или гибнет в материнской утробе.

Что касается группы крови будущих родителей, она не имеет при планировании беременности практически никакого значения и не влияет на зачатие, вынашивание и рождение потомства.

По-другому обстоят дела с резус-фактором. В этом случае возможна несовместимость партнеров с разными Rh. С зачатием проблем, как правило, нет, но есть вероятность резус-конфликта между женщиной и будущим ребенком.

Когда может произойти резус-кофликт?

Он возможен только в одном случае – если у мамы резус-фактор отрицательный, у папы – положительный, а плод унаследовал Rh отца.

Конфликт возникает из-за несовместимости материнской Rh-отрицательной крови и эритроцитов будущего ребенка, на мембранах которых есть специфический белок. При проникновении эритроцитов плода в кровоток женщины ее организм воспринимает их как чужеродные и начинает вырабатывать против них антитела.

Как правило, при первой беременности количество антител в крови невелико, поэтому они не оказывают влияния на развивающийся плод. Кроме того, при первом вынашивании эритроциты будущего малыша в норме не должны попадать в кровь матери, поскольку этому препятствует гемато-плацентарный барьер. Кровь плода проникает в кровоток женщины только во время естественных родов или при проведении кесарева сечения.

Однако в некоторых случаях попадание эритроцитов плода к матери возможно, среди них:

- Аборт.

- Внематочная беременность.

- Выкидыш.

- Взятие на анализ околоплодных вод для диагностики патологий плода.

- Биопсия хориона – взятие на анализ его ворсинок для диагностики болезней плода.

- Кровотечения при вынашивании.

- Переливание крови Rh+.

При контакте эритроцитов ребенка с кровью матери в ее организме начинается процесс выработки резус-антител, который называется сенсибилизацией. Если у женщины ничего из этого не случалось, скорее всего, при первой беременности конфликта не будет, а контакт крови матери и ребенка, который происходит при первых родах, никак на здоровье последнего не отражается. Но если сенсибилизация произошла по вышеперечисленным причинам или при первых родах, то это уже необратимо. При последующих беременностях необходимо лечение для предотвращения Rh-конфликта.

Чем опасен Rh-конфликт?

Антитела, которые вырабатываются к чужеродным белкам при контакте крови женщины и плода, разрушают эритроциты будущего ребенка. У него развивается анемия, а также повышается уровень билирубина, что обычно происходит при распаде красных кровяных телец. Билирубин токсичен и отрицательно действует на головной мозг. Костный мозг будущего малыша не справляется с выработкой новых эритроцитов, к процессу подключается селезенка и печень. В результате они увеличиваются в размерах, а это приводит к росту давления в венах, отекам подкожно-жировой клетчатки и других тканей. Такие нарушения в развитии плода называются гемолитической болезнью, которая может привести к патологиям головного мозга и даже внутриутробной гибели. Таким образом, резус-конфликт имеет такие последствия для ребенка:

- отеки (водянка);

- желтуха;

- гипоксия;

- анемия;

- отставание в умственном развитии;

- внутриутробная гибель.

Для здоровья матери резус-конфликт опасности не представляет и проявляется как аллергическая реакция.

Лечение

Благодаря достижениям медицины, даже несовместимые по резусу супруги могут произвести на свет здоровых детей.

При первом же обращении в женскую консультацию беременную сразу же направляют на анализ крови на резус-фактор. Если будущая мама Rh-отрицательная, кровь обязательно сдает и будущий отец. Если у него резус отрицательный, то конфликта не произойдет, а если положительный, требуется особое наблюдение за женщиной и развивающимся плодом, поскольку он может унаследовать кровь отца. Будущая мама должна будет периодически сдавать кровь на резус-антитела. Если их выработка началась, требуется специальное лечение. Если вовремя обнаружить сенсибилизацию и начать своевременную терапию, ребенок родится здоровым.

Сначала врач постоянно проверяет состояние будущего ребенка с целью обнаружения симптомов резус-конфликта. Если признаки появились, лечение будет зависеть от их выраженности. Главное, поддерживать жизнедеятельность плода, которая заключается в борьбе с кислородным голоданием и задержкой в развитии. Важно повысить уровень эритроцитов в крови, для чего может потребоваться внутриутробное переливание крови через вену пуповины под контролем УЗИ. Но чаще переливание крови делают ребенку после рождения. Иногда для этого даже необходимы досрочные роды.

Если при сдаче крови у беременной не обнаружены антитела, значит, сенсибилизации не произошло, но профилактика все равно требуется. Чтобы предотвратить выработку антител при контакте эритроцитов плода с материнской кровью назначают антирезусный иммуноглобулин специальным курсом, который не дает распознавать красные кровяные клетки плода как чужеродные, таким образом предотвращая сенсибилизацию.

Иммуноглобулин обычно назначают в таких случаях:

- если антитела не обнаружены на 28-й неделе беременности;

- подобная терапия требуется после рождения резус-положительного ребенка для предотвращения послеродовой сенсибилизации (в течение первых 72 часов);

- после таких случаев, как аборт, внематочная беременность, выкидыш, взятие на анализ ворсинок хориона и околоплодных вод и при других факторах риска.

Действие иммуноглобулина продолжается недолго – около 12-ти недель, поэтому каждая последующая беременность Rh-отрицательной женщины требует повторения курса.

Заключение

В наше время разная кровь родителей не является препятствием для рождения здоровых детей. Если о несовместимости групп речь обычно не идет, и они для зачатия не имеют значения, то несовпадение резусов может привести к нарушению внутриутробного развития плода. Своевременное обнаружение проблемы и вовремя принятые меры позволяют предотвратить резус-конфликт или сделать его проявления минимальными. Благодаря специальному лечению или профилактике, резус-отрицательные женщины имеют возможность рожать здоровых детей, и даже не одного.

Изосерологическая несовместимость (изоиммунизация) крови матери и плода - это образование антител в крови матери в ответ на проникновение плодовых антигенов, несовместимых либо по группе, либо по резус-фактору крови.

Проникнув через плацентарный барьер к плоду, антитела разрушают его эритроциты, что приводит к гемолитической болезни плода, новорожденного или его смерти, а также прерыванию беременности и другим осложнениям.

Известно, что при нормальном течении беременности кровь матери и плода никогда не смешивается, так как плацентарный барьер практически непроницаем для эритроцитов. Антигены группы резус-фактора и системы АВО находятся исключительно на мембране эритроцитов, хотя в небольшом количестве они присутствуют в тканях печени, сердце, селезенке, надпочечниках. В плазме крови и в амниотической жидкости эритроцитарные антигены отсутствуют.

Несовместимость по антигенам эритроцитов матери и плода не отражается на течении первой беременности. Однако во время нее происходит сенсибилизация материнского организма к чужеродным антигенам плода (чужеродный по группе крови или по система резус-фактора). Чаще всего и тяжелее для плода изоиммунизация возникает у резус-отрицательных беременных женщин, если плод резус-положителен.

Более высокий риск изоиммунизации возникает при осложненном течении беременности: угроза преждевременного прерывания, гестоз, отслойка хориона или плаценты, плацентарная недостаточность. При всех перечисленных осложнениях может произойти попадание крови плода (достаточно 0,1 мл) в кровоток матери (плодово-плацентарная трансфузия), что вызывает активацию иммунологических реакций по образованию антител.

Женщина может быть сенсибилизирована до наступления беременности, если ей переливали кровь без учета резус-фактора или ранее были искусственные и самопроизвольные аборты, внематочная беременность, оперативное родоразрешения (кесарево сечение, ручное вхождение в матку и др.). Изосерологическая несовместимость возможна по:

1) группе крови (система АВО);

2) резус-фактору (система CDE, cde);

3) редким факторам крови: Келл, Даффи, MNSs и др.

Изоиммунизация по системе АВО возможна, если мать имеет 0(1) группу крови, а плод - А(П) или В(Ш). Антитела к А- и В-антигенам всегда присутствуют в организме человека с 0(1) группой крови, поэтому предварительной сенсибилизации для их образования не нужно.

Во время первой беременности антитела к А- или В-антигенам могут проникать в кровоток плода и, связываясь с его эритроцитами, приводить к гемолизу и анемии.

Гемолитическая болезнь новорожденного по системе АВО не протекает так тяжело, как при несовместимости по антигенам системы резус (Rh).

Система резус-фактора содержит антигены С, D и Е. Из всех антител к этим антигенам самую тяжелую гемолитическую болезнь плода (новорожденного) вызывают антитела к антигену D. Антитела к антигенам С и Е тоже могут вызывать гемолитическую болезнь новорожденного, но значительно реже, чем анти-D-антитела.

Гемолитическая болезнь плода (новорожденного) развивается только тогда, когда женщина с резус-отрицательной кровью беременна плодом с резус-положительной кровью и при этом женщина уже была сенсибилизирована к резус-фактору.

Гемолитическая болезнь плода - это болезнь повторных беременных, поскольку процесс иммунизации матери эритроцитами плода и иммунный ответ - выработка соответствующих антител, обычно не укладывается в пределы одного гестационного срока. Это возможно, если у первородящей были аборты, переливание крови без учета резус-фактора, операции малого кесарева сечения, искусственного прерывания беременности во II триместре путем амниоцентеза, когда возможно попадание крови плода в кровеносное русло матери - сенсибилизация материнского организма.

Чаще всего реальность трансплацентарного попадания крови плода в материнский кровоток возникает во второй половине беременности, когда имеет место повышенная ДАП, небольшая отслойка ворсин хориона, компенсаторная гиперваскуляризация терминальных ворсин плаценты.

Предрасполагающими факторами к развитию плацентарных кровоизлияний являются острая плацентарная недостаточность, повышение проницаемости плацентарного барьера, дефекты мембран эритроцитов, дефицит ферментов эритроцитов (глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, пируваткиназы и др.).

Система редких антигенов . Другими антигенами, несовместимость по которым может привести к гемолитической болезни новорожденного, являются:

система Келл (К, к);

система Даффи;

с (известный как с-малое);

Атипичные антигены обнаруживаются у 2% женщин при скрининговом обследовании.

Система Келл - представлена тремя парами аллелей, которые наследуются вместе, находятся в пределах одного локуса и на поверхности эритроцитов занимают очень маленькую площадь. Антитела к системе Келл относятся к иммуноглобулинам класса G и могут так же, как антитела анти-D-резус, вызывать тяжелую гемолитическую анемию плода.

Система Келл присутствует вместе с D-резус-фактором, т. е. имеется у резус-положительных плодов. Иммунизацию по этой системе выявить трудно, беременность может развиваться почти до окончания своего срока без осложнений и только в родах может произойти иммунологический конфликт, что окажется фатальным для ребенка. Ведение случаев Келл-иммунизации осуществляется по той же самой схеме, что для случаев резус-несовместимости. Около 85% населения планеты не имеют фактора Келл и вероятность гемолитической болезни плода по этому фактору невысокая.

Система Даффи встречается чаще у лиц кавказоидной расы (народы северной и центральной Европы, арменоидная и альпийская группы). Число и размеры площадок на эритроцитах плода к системе Даффи больше, чем к системе Келл, но меньше, чем к D-резусу. Антитела к антигенам системы Даффи чаще относятся к иммуноглобулинам класса G, но могут быть и иммуноглобулинами класса М. Изоиммунизация по системе Даффи возможна при переливании крови или при наличии у матери длительно существующей бактериальной инфекции.

Сенсибилизация по антигенам Келл и Даффи в России встречается крайне редко.

Система АВО. Изосерологический конфликт по системе АВО может возникать у первобеременных и способен повторяться при последующих беременностях. У подавляющего большинства изосенсибилизированных женщин с каждой последующей беременностью увеличивается вероятность усиления степени тяжести поражения плода, особенно у женщин, не получавших необходимую терапию и профилактику развития изосенсибилизации.

При групповой несовместимости крови матери и плода происходит внутрисосудистый лизис эритроцитов, но это имеет место вдали от печени и селезенки, где возникает образование антител. В этом случае разрушенные (лизированные) эритроциты не являются сильными, активными антигенами.

У женщин-вирусоносителей (грипп, герпес, гепатит, ЦМВ-инфекция и др.) и перенесших малярию, частые простудные и воспалительные заболевания уже в первую беременность может развиться сенсибилизация к антигенам плода и наблюдаться рождение ребенка с гемолитической болезнью. Сочетание изосенсибилизации с вирусной инфекцией значительно отягощает исход беременности для плода.

Антигены системы АВО обладают выраженной антигенностью. Следует помнить, что сенсибилизация к антигенам этой системы может возникнуть и в детском возрасте как следствие прививок.

Отличительной особенностью иммуноконфликта по системе АВО является более позднее появление признаков гемолитической болезни у новорожденного. Как правило, только на 3-6-й день жизни начинает появляться желтушное окрашивание кожи ребенка, что нередко констатируется как физиологическая желтуха, и только при тяжелых формах гемолитической болезни, которая наблюдается в одном случае на 200-256 родов, своевременно устанавливают правильный диагноз. Такие несвоевременно диагностируемые формы гемолитической болезни новорожденных по системе АВО нередко оставляют последствия у детей.

(на примере Rh-сенсибилизации

и Rh-конфликта)

Несовместимость матери и плода по многим антигенам - неизменный атрибут беременности, так как плод для материнского организма является «аллотрансплантатом», наследовав 50 % своих генов от отца. Природа предусмотрела большое число механизмов, препятствующих реализации этой несовместимости. Тем не менее в клинической практике нередко встречаются ситуации, когда эти защитные механизмы не срабатывают (ранний токсикоз беременных, анти-фосфолипидный синдром, гемолитическая болезнь плода

Что такое гемолитическая болезнь плода?

Гемолитическая болезнь плода (ГБП) (hemolytic disease of the fetus, fetal erythtoblastosis) - это состояние плода, вызванное гемолизом эритроцитов, характеризующееся анемией, желтухой и увеличением числа бластных форм эритроцитов в кровяном русле.

Что необходимо для реализации ГБП?

Для реализации ГБП необходимы два условия:

1) предшествующая аллоиммунизация (изоиммунизация} к тому же антигену, которым обладает плод при данной беременности;

2) образовавшиеся в результате аллоиммунизации антитела должны относиться к классу иммуноглобулинов G (IgG), так как только они, в силу своей небольшой молекулярной массы, способны проникать через плацентарный барьер к плоду.

Что такое алло-, изоиммунизация?

Это выработка иммунной системой антител в ответ на по-

падание в организм чужеродных белков - антигенов - от другой (allos - противоположный, отличный, чужой) особи того же (isos - подобный, аналогичный) биологического вида. Наиболее часто это происходит в организме реципиента в ответ на попадание в его кровяное русло эритроцитов другого человека, несущих на своей поверхности антигены, отсутствующие у реципиента.

В каких ситуациях такое возможно?

1) при переливании цельной крови или эритромассы;

2) при использовании одного шприца двумя наркоманами;

3) при беременности и особенно в III периоде родов, когда при повреждении плацентарного барьера (отделении плаценты) некоторое количество эритроцитов плода попадает через зияющие сосуды плацентарного ложа (placenta! bed) в кровоток матери, т. е. имеет местоплодово-материнское кровотечение (fetalmaternal hemorrhage).

Какова частота аллоиммунизации в общей популяции?

Есть данные, что аллоантитела к эритроцитарным антигенам имеются у 3-5% всех обследованных беременных женщин. Наибольший практический интерес представляет сенсибилизация беременных эритроцитарными антигенами системы резус {Rh), так как 95 % всех клинически значимых случаев ГБП обусловлены несовместимостью именно по Rh-фактору.

Что такое резус-фактор?

Резус- фактор (rhesus - по названию вида обезьян Macacus rhesus) -система аллогенных эритроцитарных антигенов человека, независимая от факторов, обусловливающих группы крови (системы АВО), и других генетических маркеров. Насчитывается шесть основных антигенов Rh. Для обозначения этой системы антигенов в равной мере используют две номенклатуры: номенклатуру Винера и номенклатуру Фишера-Рейса. Согласно первой - антигены Rh обозначают символами Rh o , rh", rh", Нг о, hr", hr"; согласно второй - используют буквенные обозначения: D, С, Е, d, с, е. Нередко пользуются двумя номенклатурами одновременно. В этом случае символы одного из обозначений помещают в скобки, например: Rh o (D).

Синтез антигенов Rh контролируется генами короткого

плеча первой пары хромосом. Наличие на мембране эритроцита Rh кодируется шестью генами, сцепленными по три на одной хромосоме. Аллельными являются пары генов, контролирующие антигены D-d, С-с и Е-е, т. е. каждый индивидуум содержит шесть генов, контролирующих синтез Rh. Однако фенотипически может обнаруживаться меньшее число антигенов (пять, четыре, три), что зависит от числа гомозиготных локусов у индивидуума. Антиген Rh o (D) - основной антиген в Rh, имеющий наибольшее практическое значение. Он содержится на эритроцитах 85 % людей, проживающих в Европе. Именно на основании наличия на эритроцитах антигена RhJD) выделяютрезус-положительный тип крови. Кровь людей, эритроциты которых лишены этого антигена, относят к резус-отрицательному типу. Антиген RhJD) в 1,5 % случаев встречается в слабо выраженном генетически обусловленном варианте - разновидности D u . Антиген Rh o (D) неравномерно распространен среди представителей отдельных рас. По мере продвижения по Евразии с запада на восток частота его существенно падает. У европейского населения частота встречаемости лиц с резус-отрицательным типом крови составляет 1 5 % (у басков - 34 %), а у монголоидных рас - около 0,5 %; у негроидов - 7 %. Подавляющее число жителей Азии являются носителями антигена Rh o (D), поэтому среди беременных-азиаток иммунологические конфликты по Rh встречаются гораздо реже, чем среди беременных-европеек. Аллельным к гену антигена RhJD) является ген антигена Hrjd). Существование антигена Hrjd) не доказано, так как к нему не получена соответствующая антисыворотка.

Этиология и патогенез ГБП

Вероятность Rh(-) женщины забеременеть от Rh(+) мужчины - 85 %, при этом вероятность рождения Rh(+) плода составляет около 60 %. При попадании, обычно в III периоде родов, крови плода в кровоток матери создаются условия для аллоиммунизации. Разворачивается иммунный ответ в виде появления соответствующего клона антителопродуцирующих лимфоцитов. Эта иммунизация является пожизненной.

Какова частота плодово-материнского кровотечения?

В 50 % случаев родов величина плодово-материнского кровотечения не превышает 0,1 мл (т. е. не может быть выявлена пробойКлейхауэра) и только в 2 % случаев - более 10 мл. Вероятность попадания большего количества феталь-ной крови в кровоток матери растет при оперативных вмешательствах (ручное отделение плаценты, кесарево сечение и др.)

Что называют пробой Клейхауэра?

Это микроскопическое исследование мазка материнской крови для подсчета в нем фетальных эритроцитов. Метод основан на том, что фетальные эритроциты более устойчивы к кислой среде, поэтому при обработке мазка кислым реагентом (кислотное элюирование) материнские эритроциты разрушаются, в отличие от фетальных. Дальнейший подсчет прост. Например, выявление в поле зрения при 50-кратном увеличении 80 эритроцитов соответствует кровотечению, равному 4 мл.

Какова вероятность иммунизации при плодово-материнском

кровотечении от Rh(+) плода Rh(-) матери?

По данным Даймонда (L. К. Diamond, 1 947), на одну трансфузию 400 мл Rh(+) крови 50 % Rh(-) реципиентов отвечают образованием Rh-антител.

При плодово-материнском кровотечении менее 0,1 мл вероятность иммунизации составляет менее 3 %, количество от 0,1 до 0,25 мл соответствует вероятности в 9,4 %, при 0,25-3,0 мл вероятность возрастает до 20 %, а при кровотечении более 3 мл вероятность возрастает до 50 %. В среднем же вероятность сенсибилизации составляет 10%.

Каков патогенез ГБП?

Повторная беременность Rh(+) плодом вызывает у ранее сенсибилизированной женщины усиленную продукцию антител или «анамнестическую реакцию», т. е. рост титра антител, выявляемых непрямой реакцией Кумбса. Антитела, относящиеся к классу IgG, проникают через плаценту в кровяное русло плода и приводят к гемолизу эритроцитов плода, что, в свою очередь, приводит к анемии и гипербилирубинемии. Гибер-билирубинемия не оказывает значительного влияния на состояние плода, так как печень матери берет на себя функцию

обезвреживания образующегося билирубина. Гипербилиру-бинемия становится актуальной проблемой только после родов, чего нельзя сказать об анемии. Влияние анемии на состояние плода обусловлено тканевой гипоксией и сердечной недостаточностью.

При вскрытии детей, умерших от ГБП и гемолитической болезни новорожденных (ГБН), наблюдали характерную водянку со вздутием живота и выраженным подкожным отеком (синдром Будды); асцит, чрезмерно увеличенные печень и селезенку (их нижние полюсы могли достигать гребня подвздошной кости). Всегда отмечалась выраженная анемия с преобладанием незрелых форм эритроцитов. В обоих органах отмечали выраженный экстрамедуллярный эритропоэз, большое количество эритробластов. Полости сердца обычно расширены и его мышечная стенка гипертрофирована. Вдоль коронарных сосудов сердца можно обнаружить очаги эрит-ропоэза. Часто выявляли гидроторакс. В легких обнаруживали полнокровие и большое число эритробластов, в почках - выраженный эритропоэз. В костном мозге отмечали полиците-мию.

Характерный вид и у плаценты: выраженный отек, увеличение размеров. Вес ее часто достигает 50 % от массы плода. Плацента и оболочки в большей или меньшей степени окрашены в желтый цвет из-за желчных пигментов, выделяемых почками плода. В ворсинах хориона - отек, стромальная гиперплазия,увеличение числа капилляров.

Несмотря на хорошо описанную картину патологических изменений, хронология процесса не совсем ясна. Сначала считали, что водянка - это следствие сердечной недостаточности, развившейся на фоне тяжелой анемии и гиперволе-мии плода, но сейчас стало известно, что у живорожденных детей с водянкой не отмечено ни значительной желудочковой недостаточности, ни гиперволемии. Более свежая точка зрения состоит в том, что асцит у плода - это результат ги-пертензии в портальной и пупочной венах из-за увеличения и анатомических изменений печени. Вследствие эритропоэ-за в печеночной ткани одновременно развивается гипопро-теинемия плода как результат печеночной недостаточности и неспособности отечной плаценты обеспечивать нормаль-

ный перенос аминокислот и пептидов. Это, в свою очередь, ведет к нарастанию асцита и последующему генерализованному отеку. С разработкой методики кордоцентеза стало возможным пролить свет на некоторые особенности патофизиологии водянки. Действительно, у пораженных плодов часто обнаруживают гипопротеинемию и гипоальбуминемию, а у плодов с водянкой это - обязательная находка, т. е. гипопро-теинемия играет главную роль в генезе водянки плода. Выявлено, что водянка не развивается до тех пор, пока уровень НЬ у плода не снижается менее 40 г/л. Средний уровень Ht при водянке составляет 10,2.

Каков дифференциальный диагноз при выявлении водянки

плода?

При выявлении водянки плода можно предположить ГБП вследствие D-изоиммунизации или некоторых других причин. При отсутствии антител к эритроцитарным антигенам применяют термин неиммунная водянка плода (НИВП). Частота НИВП составляет 1:2500-3500 родов. В 25 % случаев причины НИВП - хромосомные аномалии плода, в 1 8 % всех случаев - множественные пороки развития плода (чаще всего пороки сердца). Сердечная аритмия у плода (например, суп-равентрикулярная аритмия) также может служить причиной НИВП.

Каковы перинатальная заболеваемость и смертность при ГБП

и ГБН?

Тяжесть ГБП и ГБН при последующих беременностях обычно возрастает. Картина гемолиза и водянки плода обычно разворачивается в том же сроке, что и при предыдущей беременности, или раньше. Выживаемость плодов и новорожденных в современных условиях составляет более 80 % благодаря внедрению в клиническую практику современных технологий трансфузии и интенсивного ведения новорожденных.

Каковы материнская заболеваемость и смертность при ГБП?

Они не отличается от уровня в общей популяции беременных, хотя некоторые авторы описывают так называемый «зеркальный синдром», при котором параллельно с нарастанием явлений «внутриутробной катастрофы» у матери наблюдается комплекс симптомов, в целом напоминающий гестоз.

Диагностика ГБП

На что следует обратить внимание при сборе анамнеза?

1. Наличие в анамнезе мертворождений в сочетании с водянкой плода или рождение живого плода с признаками водянки требует соответствующего иммунологического обследования при данной беременности.

Причины неэффективной анти-Rh-профилактики при предыдущей беременности могли быть следующие:

Не было сведений о Rh-принадлежности женщины при прерывании беременности искусственным абортом и не вводился D Ig, то же на ранних этапах беременности при угрожающем аборте с кровотечением D Ig или не назначался, или не был введен своевременно;

Введенная доза D Ig оказалась недостаточной;

Женщина отказалась от введения ей D Ig (на религиозной почве или по другой причине);

У беременной, ее ребенка или мужа неправильно определена Rh принадлежность.

2. Если выявлена D u принадлежность крови, беременную следует вести как D(+).

На что следует обратить внимание при осмотре?

При физикальном исследовании может обратить на себя внимание только несоответствие высоты дна матки сроку беременности из-за возможного многоводия. При УЗИ можно также выявить другие признаки ГБП.

Каковы основные этапы диагностического процесса?

Необходимо пренатальное определение группы крови и скрининг на антитела (непрямая реакция Кумбса), вызывающие ГБП. Затем следует определить группу крови и Rh- принадлежность мужа (полового партнера), а также, по возможности, его генотип (гетеро-,гомозиготность). При невозможности проведения этого исследования следует считать, что отец ребенка - Rh(+).

Если беременная сенсибилизирована к другим антигенам (не Rh), ее беременность следует вести по той же схеме, что и при D- изоиммунизации. Исключением будут только случаи Kell-изоиммунизации, так как результаты спектрофотомет-рии амниотической жидкости на A0D 450 (изменение оптичес-

кой плотности - Optical Density - на волне 450 нанометров) слабо коррелируют с тяжестью анемии плода. Случаи Kell-изоиммунизации требуют от врача более активного ведения беременности.

Исследование околоплодных вод способствует уточнению степени поражения плода. Продуктом распада фетальных эритроцитов является билирубин. Он выделяется почками и легкими плода, попадая в околоплодную среду и пропитывая плодные оболочки.

В 1 961 г Liley указал на высокую степень корреляции между уровнем билирубина в околоплодных водах и исходом для плода. Полученную при амниоцентезе жидкость исследуют методом спектрофотометрии, определяя степень поглощения на волне 450 нм (AOD 45q), сравнивая полученные результаты с нормативной шкалой Liley. Точность анализа снижается при попадании в околоплодные воды мекония или крови. Для устранения этого артефакта применяют предварительную обработку амниотической жидкости хлороформом. График Liley довольно информативен при проведении теста после 26 недель беременности (рис. 1 9.1).

Следует сказать, что при решении вопроса о досрочном ро-доразрешении по поводу нарастания явлений ГБП полученную при амниоцентезе амниотическую жидкость также исследуют для определения степени зрелости легких плода (отношение L/S - лецитин/сфингомиелин, уровень фосфатидилглицерина, пенный тест - foam test и др.).

1) Титр сывороточных антител у матери. При титре «1: 1 6 у женщины, иммунизированной при данной беременности, риск развития ГБП невысок. Риск развития ГБП при последующих беременностях при данном титре антител возрастает. Критические уровни титра антител по другим системам эритроцитарных антигенов не так четко определены.

После 16- 18 недель беременности титр антител следует определять через каждые 2-4 недели. Сыворотку, оставшуюся от предыдущего теста, следует сохранять в качестве контроля. Это позволяет повысить точность теста. Проведение амниоцентеза исключает необходимость повторного тестирования на титр антител.

2) УЗИ позволяет точно диагностировать степень пораже-

Рис. 19.1. Модифицированная диаграмма Лили. American College of Obstetricians and

Gynecologists. Management of Isoimmunization in Pregnancy. ACOG Technical Bulletin No.

ния плода при выраженной форме ГБП. При легкой или умеренной степени ГБП характерных ультразвуковых признаков можно не обнаружить.

У беременных с невысоким титром антител (1:4; 1:8) бывает достаточным проведение повторного УЗИ для подтверждения удовлетворительного состояния плода (вероятность развития водянки или многоводия невысока).

У беременных с более высоким титром антител и сенсибилизированных при предыдущей беременности слежение за состоянием плода состоит в сочетании УЗИ со спектрофотомет-рией околоплодных вод на DD0D 450 . При умеренной или тяжелой форме ГБП может иметь место многоводие, гидроперикард и кардиомегалия. При тяжелой форме ГБП УЗИ применяют в динамике для слежения за изменениями в состоянии плода, за нарастанием или исчезновением признаков ГБП.

К ультразвуковым маркерам ГБП относят:

Утолщение плаценты более 50 мм при умеренной или тяжелой форме ГБП, структура плаценты - гомогенная;

Многоводие (индекс амниотической жидкости - ИАЖ» 24) при легкой и умеренной форме ГБП нехарактерно, сочетание многоводия и водянки говорит о неблагоприятном прогнозе;

Гидроперикард - один из самых ранних признаков ГБП;

- увеличение размеров сердца сопутствует нарастанию сердечной недостаточности при тяжелой форме ГБП, при отношении диаметра сердца к диаметру грудной клетки больше 0,5 правомочен диагноз кардиомегалии;

Обнаружение асцита свидетельствует о наличии выраженной степени ГБП;

Гепатоспленомегалия, развивающаяся вследствие усиленного экстрамедуллярного эритропоэза;

Отек подкожно-жировой клетчатки, особенно выраженный на головке плода;

Диаметр вены пуповины» 10 мм был предложен в качестве одного из маркеров ГБП, но при дальнейших исследованиях прогностическая ценность этого теста не подтвердилась.

3) Еще более точную информацию о состоянии плода может дать непосредственное исследование фетальной крови, полученной при кордоцентезе. Это позволяет, в частности, определить Rh- принадлежность крови плода. Если плод оказывается D(-), дальнейшее проведение комплексного исследования не требуется. Еще более перспективным является применение метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) с той же целью - определение Rh(D) статуса плода, так как отпадает необходимость проводить такое сложное и потенциально опасное исследование, как кордоцентез.

Особенности ведения беременности при ГБП

Какова тактика ведения беременности при изоиммунизации?

Беременной с неосложненным акушерским анамнезом и

титром антител» 1: 1 6, выявленным до 2В недель беремен-

ности, показан амниоцентез с последующей спектрофотомет-рией.

1) Если A0D 450 соответствует / зоне по Liley, это свидетельствует о том, что плод или Rh(-), или имеется слабая степень ГБП.

2) Уровень A0D 450 , соответствующий середине // зоны по Liley, указывает на вероятность средней или тяжелой формы ГБП. В этой ситуации обычно показано досрочное родораз-решение. Окончательное решение принимают после определения зрелости легких плода, «биофизического профиля», проведения КТГ, получения данных о нарастании уровня билирубина, учета данных акушерского анамнеза, определения состояния шейки матки по шкале Бишопа.

3) При A0D 450 , соответствующей // зоне, требуется проведение кордоцентеза или повторный амниоцентез через одну неделю,

4) При A0D 450 , соответствующей /// зоне, или при выявлении водянки плода при УЗИ требуется экстренное родораз-решение или внутриматочная гемотрансфузия плоду. План ведения зависит от срока беременности, состояния плода и уровня неонатальной службы в данном учреждении.

Пациентке с отягощенным акушерским анамнезом или с титром антител» 1:1 6 при сроке беременности до 26 недель требуется УЗИ. Для решения вопроса о дальнейшем ведении беременности - консультация перинатолога. При выявлении тяжелого поражения плода показан кордоцентез для определения Ht и антигенного статуса плода, особенно если отец гетерозиготен по данному антигену.

1) При выявлении анемии может быть проведена внутриматочная интраваскулярная гемотрансфузия плоду (haemotransfusio-in-utero intravascularis) уже при первичном кордоцентезе.

2) При отсутствии анемии дальнейшая тактика ведения беременности будет зависеть от акушерского анамнеза и данных УЗИ.

При выраженной анемии, выявленной во II и III триместрах беременности, показана внутриматочная гемотрансфузия. Ин-траперитонеальная или интраваскулярная трансфузии могут понадобиться даже в 1 8 недель беременности. Применение

интраваскулярной трансфузии значительно повысило уровень выживаемости у тяжелопораженных плодов (до 86,1 %).

Какие еще методы лечения ГБП применяют?

Диагностика и лечение гемолитической болезни новорожденного

Какова тактика ведения новорожденного при гемолитической

болезни (ГБН)?

Таблица 19.1

Критерии степени тяжести ГБН

Каковы методы диагностики ГБН ?

План обследования при подозрении на ГБН включает в себя:

При оценке уровня гемоглобина следует знать, что при

" о Руководство по акушерству

При рождении содержание билирубина в сыворотке крови у здорового новорожденного близко к его уровню у матери. К четвертому дню жизни оно повышается до 140 мкмоль/л, к десятому дню постепенно уменьшается, составляя менее 25 мкмоль/л. Подъем и последующее снижение уровня билирубина проявляется физиологической желтухой. Желтуха становится видимой при уровне билирубина, превышающем 140 мкмоль/л. Для нормального доношенного ребенка подъем содержания билирубина в сыворотке крови выше 205 мкмоль/л в первые 48 ч жизни считается патологическим. При уровне непрямого билирубина 428-496 мкмоль/л у 30 % доношенных детей развивается ядерная желтуха, а при уровне - 518-684 мкмоль/л - у 70 % доношенных детей.

Что такое ядерная желтуха?

(kernicterus)

уровня, что хорошо видно на графике, предложенном в свое нремя чешским исследователем К. Полачеком (рис. 19.2).

План лабораторного обследования ребенка включает также регулярные определения уровня гликемии (не менее 4 раз в сутки в первые 3-4 дня жизни), количества тромбоцитов, активности трансаминаз (хотя бы однократно) и другие исследования в зависимости от особенностей клинической кар-гины.

Какие методы лечения применяют при ГБН?

анти-Ип-антител.